70仍在浪尖上,看美国摄影推出的5位大咖摄影师

2014-06-12

《美国摄影》最近推出了5位年逾70岁的摄影大咖。他们是在该领域的传奇:Mary Ellen Mark、Joel Meyerowitz、Sheila Metzner、Robert Adams和Sylvia Plachy。

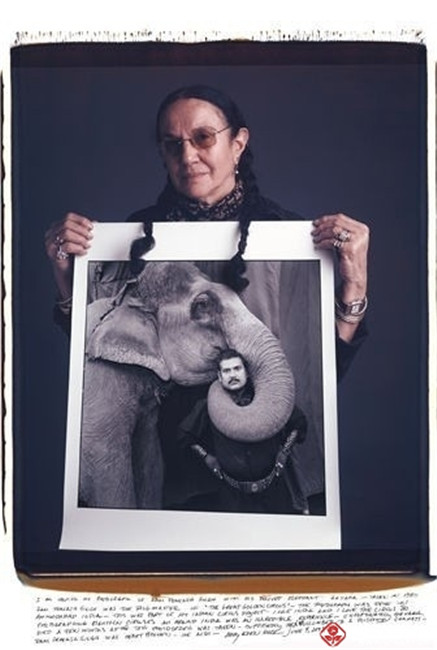

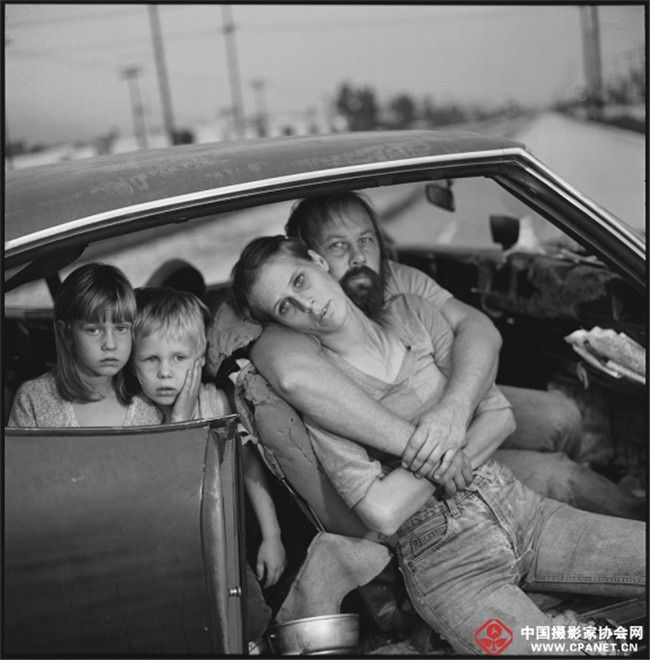

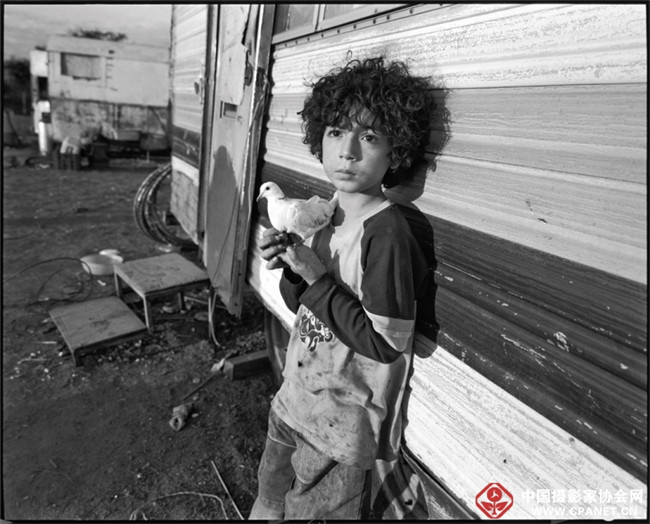

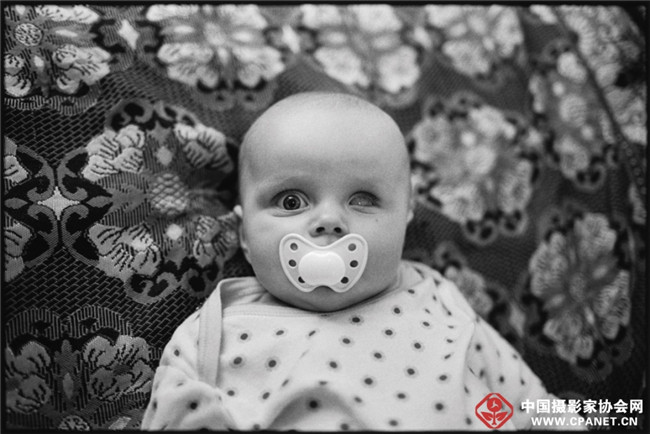

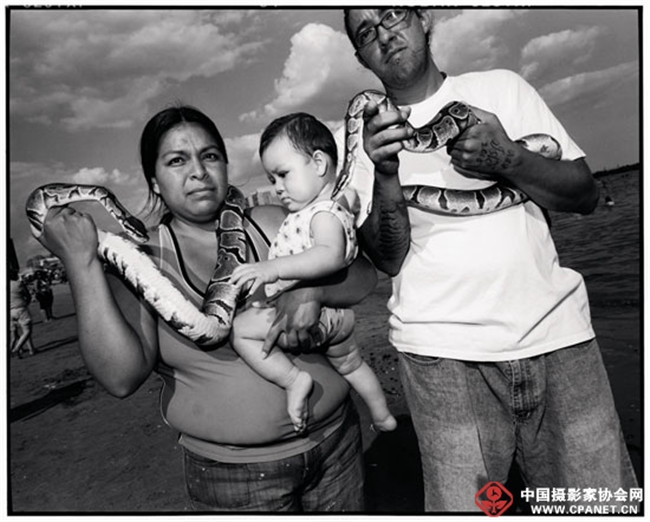

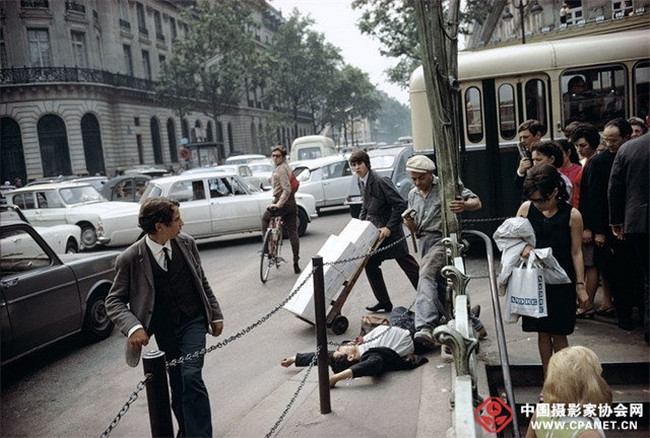

看看玛丽艾伦的照片,很明显,她知道如何与人打交道。她的代表作品《西雅图的逃亡者》发表于1983年,她说,很多人都想知道图像是如何在互联网时代被结束的,可她并不喜欢互联网时代的图片制作方式。

Mary Ellen Mark,美国女摄影师。

1940 年出生于美国宾州的摄影师Mary Ellen Mark 从9 岁就开始摄影,她1962 毕业时主修绘画与艺术。 1967 搬到纽约担任摄影记者,随后在1969 年开始投入电影产业参与摄影工作,至今已经超过100 部电影有她的作品,最厉害的是在过去40 年来她的作品更是在各大期刊以及媒体都可见到,可以说是大师级的人物了!

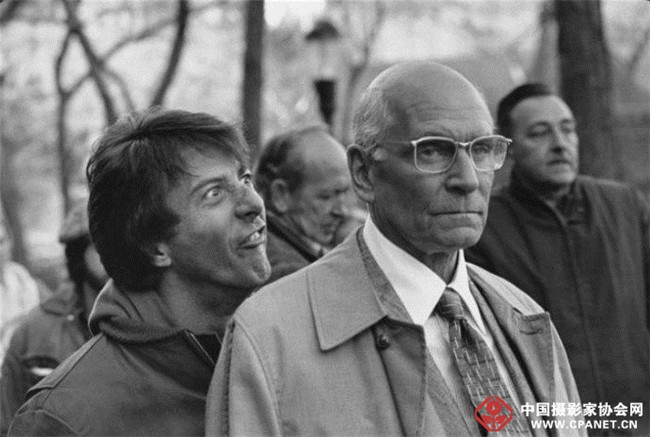

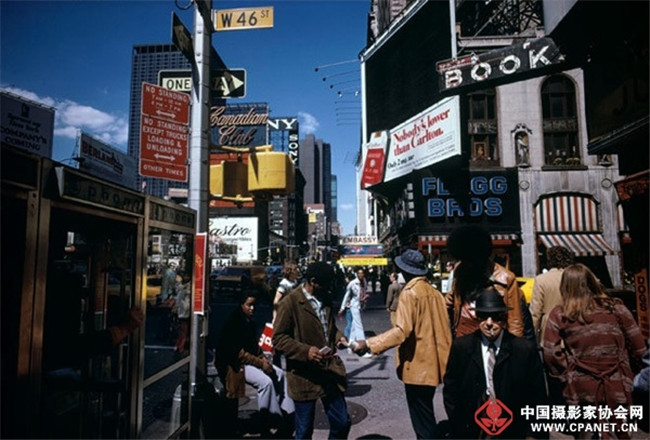

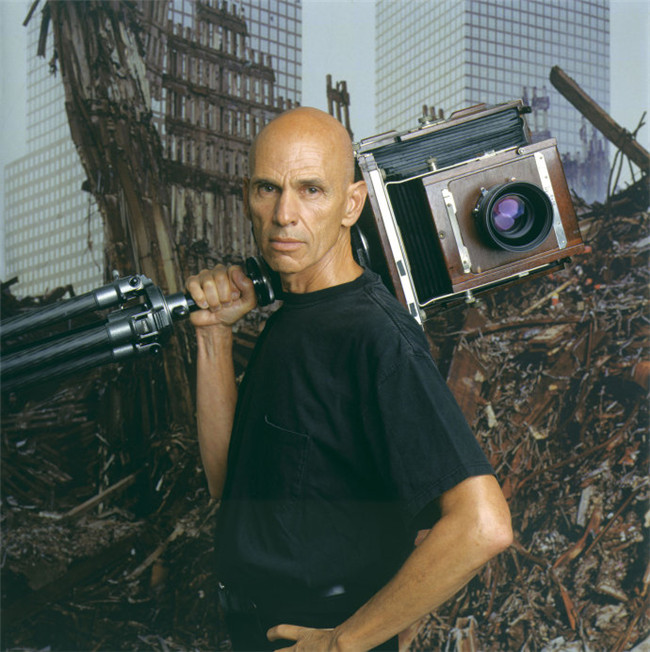

现年76岁的乔尔·迈耶罗维茨(Joel Meyerowitz),1938年出生在美国纽约的布朗克斯。1959年,他从俄亥俄州立大学毕业,专业是绘画和医学绘图。毕业后从事平面设计的工作。受到了Robert Frank和Garry Winogrand的作品的启发,他从1962年开始拍照。一开始是黑白和彩色都有,60年代中期开始完全用彩色。他是艺术摄影中最早使用彩色的人之一,和David Shore和William Eggleston是同一批。1976年的时候,他开始用8x10相机。之前他都是用135。拍摄的东西也有些改变:从前是街拍为主,用了大画幅之后开始更多拍风光。79年他出版了一本影集:《Cap Light》。这本书被认为是第一本真正的彩色艺术摄影作品集。98年他导演了一部电影,关于他儿子,他自己和他父亲三人的一次旅行。2001年911袭击发生之后几天,他就扛着大画幅相机到了世贸双塔的废墟上,记录清理工作,书名叫《Aftermath》。

乔尔的风格就是:没啥风格。他拍的东西非常多样:街拍,风光,人像都有乔尔的街拍很有点Garry Winogrand的感觉。倾斜的水平线,广角镜头,随意的构图,瞬间发生的有趣的画面。但区别也是明显的:乔尔的街拍相对都比较远。他很少拍那种主要人物占了画面一大部分的照片。他的街拍里,主角只是一个大舞台上的一小部分,环境和其他人占据了更多的角色。这点据他说是源自彩色胶片的特点:黑白胶片有ASA 1600的,但彩色经常只有25或者50。所以如果他要保证快门速度,就必须放大光圈。那么也就是说景深没那么大。泛焦的起点要推远。而他的风光照片(虽然他否认自己是个风光摄影师)又很像Rober Adams和其他的New Topologies摄影家。这里的区别也存在:乔尔似乎并不很在意人造和自然的界限。他并不追求把人造放在中心。而是看到什么拍什么。

乔尔在各种采访里,经常提到一个事情:器材的选择对他摄影风格的影响。他用大画幅的时候和用135的时候拍的东西和看到的东西完全不同。他手上是135的时候所能注意到的那些事情,在扛着8x10的时候是注意不到的。反之亦然。135带来的是一种快速、瞬间和有能量的拍摄,大画幅则是更缓慢和深层次的思考。他认为是大画幅教会了他这种不同的观察方式。同样,彩色也是重要的原因。上面说了他之所以街拍靠比较后的缘故。他之所以用8x10一部分原因也是彩色。他刚用彩色的时候,染料转印是唯一好的洗印方法。但那个太贵了。于是他开始用6x9厘米相机拍摄彩色负片。但6x9是必须要脚架的,而且也很不方便。于是他觉得既然都用脚架了,那干嘛不干脆用最大的片幅呢?于是他就开始用8x10了。

大约一年前,他来到了托斯卡纳,并开始对一些旧的物件产生兴趣,想要捕捉他们破旧的美,他开始用徕卡S2在一个黑暗的干草棚里拍摄。“我觉得我是在拯救这些东西。”他说。

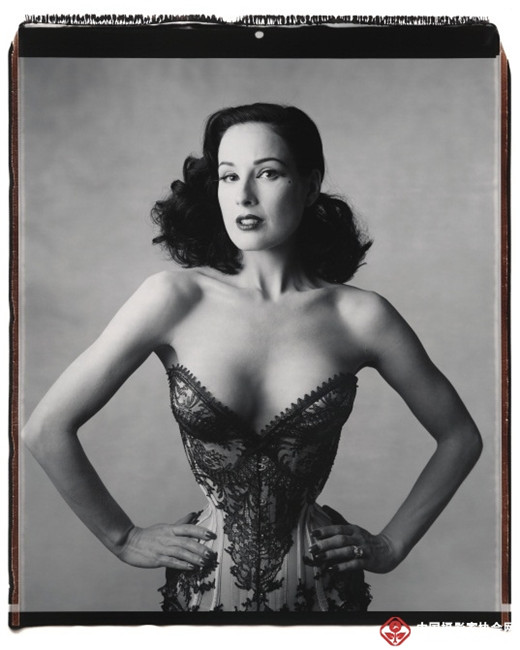

希拉·梅茨纳,美国摄影家,生于1939年,曾在一所大型广告美术公司担任艺术指导,29岁时转向摄影并全力投入到摄影艺术创作中。早期作品以黑白人体及静物为主,后来才开始用彩色感光材料。梅茨纳用一种复杂的称做为“中心移位”的染料树脂处理过程,使得彩色摄影作品成为不是用负片可以大量印放的机械式产品。梅茨纳采用的这种彩色作品处理方法,被当时的艺术评论家描绘成:在现代的优雅风格中揉入了一种无时间性的亲密气氛。梅茨纳本人在《国际摄影年鉴》上阐述了她对摄影的认识:“摄影以它最基本的形式而言,是一种魔术。……那么,我们有了这种魔力,像上帝一样可以把时间留住,去制造出永恒,去捕捉住生命的一刻。那么,我们的职责又是什么?我们在寻找什么?我们想留住什么?记住什么?祈求什么?对世界、对家人、对朋友、对自己,我们将把什么留住?

以上这些言语,不论你无声地读,大声地读,它们就是我,是我的镜中像,是我的内心生命,是我的最深、最暗、最亮的想法和感觉。它们启发了我的智慧,提炼了我。它们启发了一种探索、一次征途,一次与神灵接触的希求。它们激发了我对周围一切的亲密关系,我感动了,融入到一张脸、一个身体、一个特定的光的物体中去,我进入到真实之中。

这种魔力是要不断滋养的,我的印象就是滋补的食品,当我与被拍摄的对象有了共鸣,我的魔力更强了,这征途、这作品、这过程成了我的一部分。这作品、这图像成了我自己。

因此,我的变体,我的最佳形态,就是我摄影作品的最基本生命。所以摄影是一种交互的关系,我们互相滋补……直到所有这一切,一下子自己向我显示。它是给我的礼物,是我对未知努力的礼物。

走进我的未知中,疑问中,走进我正在做的事情中,我按下了快门:站着、跪着或坐着,欢天喜地地或心惊肉跳地,我祈求着,我捉住了图像,关进了我那只小小的暗盒的黑暗中。我成了神怪,双手抓着一只大瓶,瓶中是急转的旋涡。雷电、风景、花朵、人脸、冰雪、岩石都在纷飞。

摄影是我努力给予的最高形式,而不是我的摄取。因此,当我把它带回,冲洗,放大,看着它,再一次体验时,我的体验再一次获得了生命。我把它送回到世界里,它从那儿来,光明到了黑暗,黑暗回到了光明。”

希拉-梅茨纳用诗一样的语言描述了她与摄影的关系,在她的《荷兰芋莲》(CallaLily)中,我们不难与她的出自内心的情感共鸣。

75的她现在又开始在FACEBOOK上利用网络编织社交圈,展示旅行的点滴。

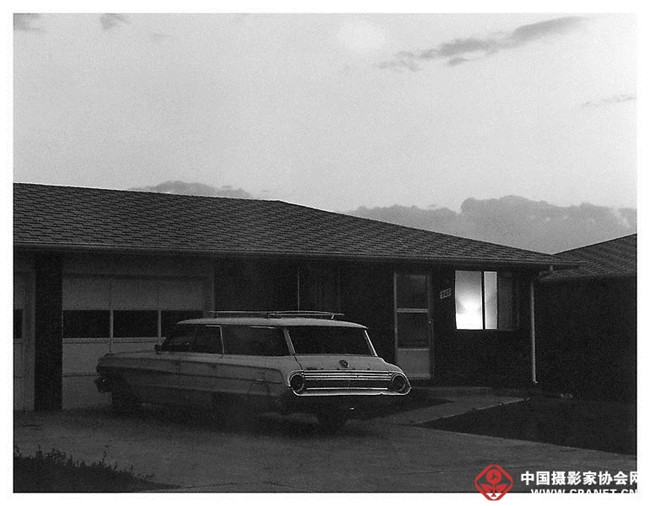

1937年出生的罗伯特·亚当斯,对于一些喜爱新摄影的朋友或许不陌生。他是新纪实摄影有代表人物。出生于新泽西州的他,拍摄了许多美国西部的照片。他在加州的Redlands大学获得了学士学位之后,在洛杉矶的南加州大学获得了英语文学博士学位。之后他在大学里做了一段时间的英语文学教授。在上世纪70年,他离开了大学,开始了作为一个摄影师的职业生涯。

在1975年,纽约州的罗切斯特,一次美国摄影史上非常重要的影展开启了风光摄影的一个新时代。这次的影展名为New Topographics。按中文大概要翻译成“新地形测量学”。这次的影展有8位年轻的美国摄影师的作品参加,其中当然就包括了Robert Adams。这次影展的重要性在于,它改变了摄影艺术家甚至社会大众对于“风景”的理解。这次影展中的十位摄影家,都关注于人类活动对自然风光的改变。过去的风光摄影,都在尽力躲避人类的存在。比如说建筑物要避开,人要避开,汽车要避开,因为“那些不好看”。也许这在20世纪前,甚至20世纪的前半都是一种理所当然的逻辑:人相对于自然是如此的渺小。在城市之外,还有太多我们未曾涉足或目睹的自然奇观。风光摄影家的一种职责就是让普通人在不远行的前提下感受到这些奇观。但在战后这开始改变。就算是在地广人稀的美国,无人涉足的土地也已经不复存在。唯一真正的未被人影响的自然,恰恰是那些被人类刻意保护起来的国家公园。因此,“风光”的定义,开始从“未被人涉足的自然景观”,变成“人存在的痕迹”。这正是New Topographics影展关注的。日后,这种风格和美学逐渐被全世界的摄影家接受,成为一种主流的风光摄影派别。此外,New Topographics的摄影家另一个共通的地方就是:他们的照片里,缺少个人的判断和感情。甚至可以说,是缺乏艺术性。但这并非因为他们真的没有个人的判断和感情,而是因为他们在刻意的压制这些东西。他们在试图说明和探究人与自然的关系。他用拍摄山川河流的办法去拍摄汽车旅馆和停车场。这种对人和自然的新的关系的思考对之后一直到现在的摄影家的影响都很明显。

西尔维娅·普拉琪(Sylvia Plachy)西尔维娅•普拉琪(匈牙利),生于布达佩斯,1956 年革命后和父母离开祖国,现居于纽约。

普拉琪从纽约普瑞特艺术学院获得美术学士学位,从此普拉琪立志成为一名摄影师。作为自由职业者的普拉琪,在《Grant Street》、《艺术论坛》、《地球》、《纽约时报》、《财富》以及《时代》等杂志发表过作品,并于1974 年到2004 年在《乡村之声》担任照片编辑和摄影师。普拉琪在《大都市》写了两年摄影作品专栏,出版了一本叫做《Signsand Reli cs》的著作。此外,普拉琪在《纽约时报》开设过时长13 周的Lens 专栏,为《纽约客》杂志提供作品。

普拉琪的作品被收藏于纽约的MOMA、休斯顿美术博物馆、高等艺术博物馆以及巴黎国家图书馆中。普拉琪是古根海姆研究员及露西奖获得者。2010年获得德国摄影学会颁发的埃里希•所罗门摄影新闻工作终身成就奖。

微信公众号

官方微店

京ICP备19002733号-1 / Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024

地址:北京市朝阳区来广营西路81号 / 电话:010-64959004 / 杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

地址:北京市朝阳区来广营西路81号

电话:010-64959004

杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024