IPA国际摄影奖2014中国大奖赛获奖名单揭晓!

2014-10-21

如果你喜欢摄影比赛,那么你一定要看看International Photography Awards(IPA)国际摄影奖获奖作品。 IPA国际摄影奖以向世界上最优秀的摄影师致敬,发掘新锐摄影师,提升摄影的价值为宗旨,每年举办一届。IPA国际摄影奖举办两次比赛,分为专业摄影师和非专业摄影师两个部分,由国际出版商协会组办。

2014年第12届露西颁奖盛典将于2014年11月2日晚在纽约卡内基音乐厅隆重举行。IPA中国及国际获奖者名单将于露西颁奖典礼上宣布,各项国际奖项头衔的获得者将站到年度露西颁奖盛典的领奖台上接受奖励并赢得露西“小金人”。

本届IPA中国大奖赛评审团评委名单:李振盛、刘香成、陈丹青、王文澜、尚陆、贺延光、张国田、那日松、王保国、伍振荣、林添福、陈建中、Anna Alexander 、Michiel Munneke、Ken Geiger、Stacey Baker、Phil Coomes、Kenneth Zane、Manik Katyal、Susan A. Zadeh以及David Clarke。

IPA国际摄影奖中国大奖赛评审团评选出了2014年度的获奖者(http://photoawards.cn):

IPA中国“年度摄影师”:邸晋军 (作品:《 湿海》)

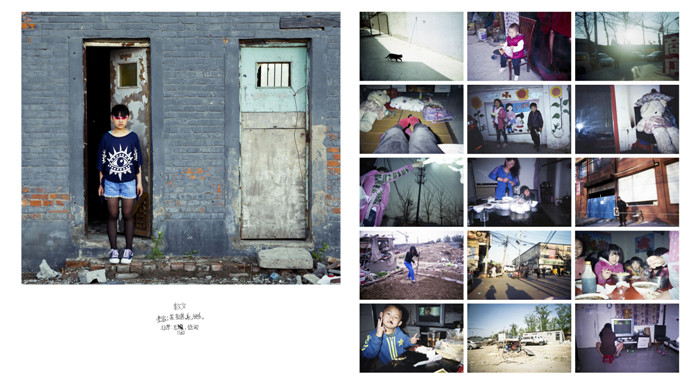

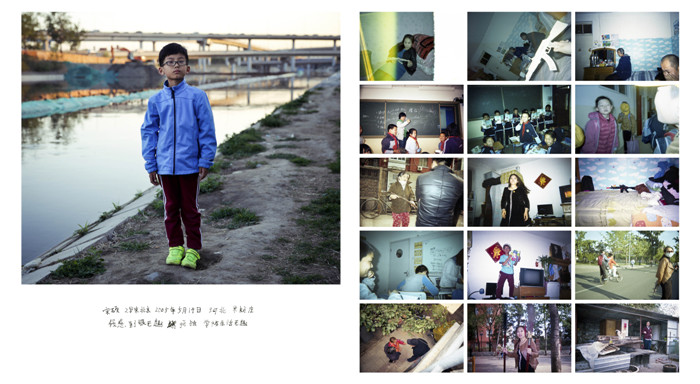

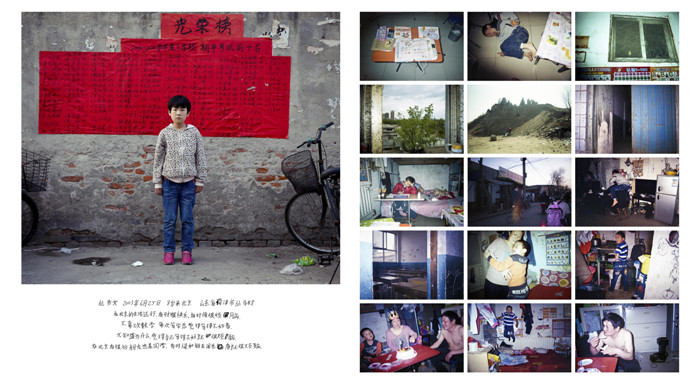

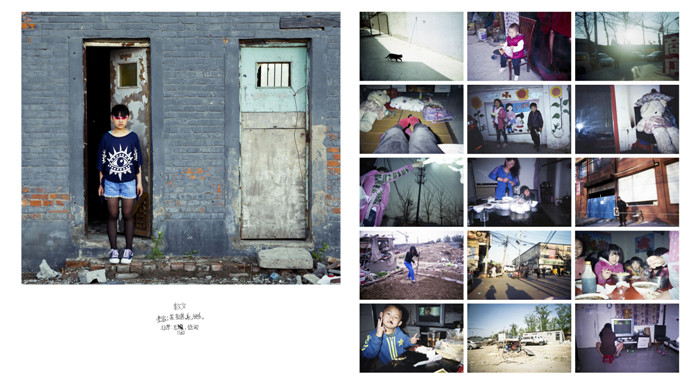

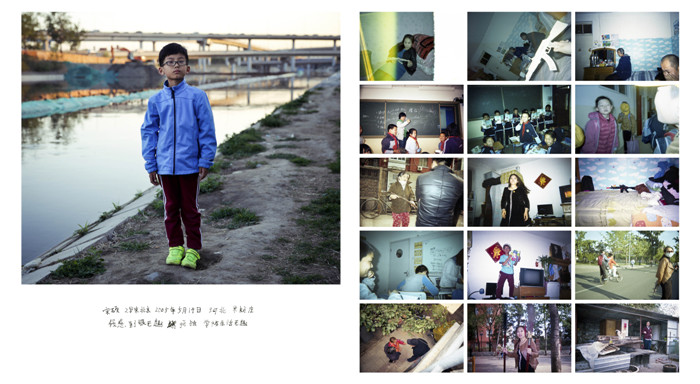

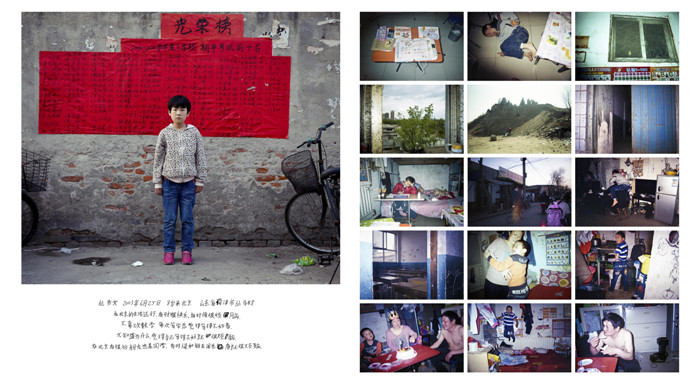

IPA中国“年度探索摄影师”:陈田秋涛(作品:《流动的希望》)

IPA中国“年度深度摄影师”:王敬(作品:《北京“废品村”》)

IPA中国“年度旅游摄影师”: 王露 (作品:《自由飞翔的台北》)

IPA中国“年度旅游摄影师”: 王露 (作品:《自由飞翔的台北》)

关于IPA 国际摄影奖及IPA中国大奖赛

关于IPA 国际摄影奖及IPA中国大奖赛

IPA国际摄影奖是露西奖的姊妹奖赛,每年都举办一次全球范围内的针对专业的,非专业的以及学生摄影师的比赛,自2003年以来已经成功举办了12届。IPA是国际摄影业界备受关注,最具挑战性、最为全面的摄影奖项之一,对正在创造,形塑并改变当今摄影世界的优秀人才予以承认并给予奖励。(www.photoawards.com)。

IPA中国大奖赛的宗旨是向国际摄影界推广中国的优秀摄影师,发掘新锐人才,在全球范围内提升中国摄影艺术的价值。中国的摄影师可以竞争IPA中国赛区的奖项和奖品,除此之外,主要头衔的获奖者还将自动羸得与当年度IPA国际入围者角逐相应的IPA国际奖项奖品的机会(www.photoawards.cn)。 2014年IPA中国大奖赛合作伙伴有:《中国摄影家》、携程攻略社区、美空网络平台、《影像视觉》、《数码影像时代》、《摄影杂志》、上海比极影像画廊(Beaugeste Gallery)、映艺术中心、映画廊、CIC中国影像门户、国际摄影协会、桂林维纳斯婚纱摄影公、Atedge, PDN(图片区新闻)、ASMP(美国媒体摄影师协会)、Splashlight、LFI (徕卡国际摄影杂志)、American Photo、Popular Photography、Zoom、Canvas、Silvershotz、Daylight、Private、Allimite、[F8]magazine、Dodho、Resource等。

露西奖旨在表彰世界上最杰出摄影大师的成就,被誉为国际摄影界的奥斯卡奖。在过去的十二年里,露西表彰了50多位顶尖的国际摄影大师,其中包括亨利·卡蒂埃-布勒松,马克·吕布,塞巴斯提奥·萨尔加多,乔尔·梅耶罗维兹,约瑟夫·寇德卡,威廉·克莱因,布鲁斯·戴维森,玛丽·艾伦·马克,安妮·莱波维兹,斯蒂夫·麦克科瑞,大卫·伯耐特等等。2013年10月,中国摄影家李振盛获得露西纪实摄影杰出成就奖,成为露西奖创立十多年来全球首位华人得主。

美国洛杉矶(2014年10月7日)- 露西奖代表其姊妹奖赛 - 国际摄影奖(IPA)宣布了2014年IPA国际摄影奖入围者名单。一个由国际摄影界专家组成的评审团从来自104个国家,超过27,000幅参赛作品中评选产生出来这一名单。

IPA国际摄影奖的四个头衔:IPA国际年度摄影师,IPA年度探索摄影师,IPA年度深度摄影师以及IPA年度移动图像摄影师将由30余名入围者中的4位优胜者在2014年11月2日露西颁奖典礼上分获。

露西奖周末的高潮包括了一系列活动:IPA最佳表现展览、酒会及露西讲座等。今年我们荣幸地邀请到了全球首位荣获露西奖的华人摄影家李振盛(2013年)挑选了首届IPA中国大奖赛最佳表现展览即将展出的作品。泰特(Tate)英国美术馆摄影部前负责人David Clarke则挑选了IPA国际最佳表现展览作品。

露西基金会是一个非营利慈善机构。露西颁奖典礼是为表彰全世界摄影业界最杰出成就而举行的年度颁奖盛典。露西基金会及全球摄影界人士将在颁奖盛典上承认本年度最杰出的获奖者,以及来自露西基金会姊妹奖赛IPA国际摄影奖2014年度的优胜者们。颁奖典礼将为下列奖项颁奖:露西奖获得者,IPA国际摄影奖获胜者,支持类奖项获得者,以及向获得APA/露西基金会津贴奖项的专业摄影师颁发$5,000美金以大力推进其个人的摄影创作项目。露西通过辅导及津贴方案发现并培养新锐人才以及在全球范围内提升摄影艺术的价值。 颁奖典礼上将放映视频合辑,向在2013年末到2014年期间去世的摄影师表示特别的致敬。 露西基金会的合作伙伴有PDN, Splashlight, AtEdge, Phase One, APA等等。

附录:关于露西基金会

露西基金会的宗旨是嘉奖摄影大师,发现并培养新锐人才以及在全球范围内提升摄影艺术的价值。露西奖年度颁奖盛典的举行是为了庆贺国际摄影界杰出的成就以及表彰那些值得最高评价的摄影师们。露西基金会姊妹奖赛IPA国际摄影奖也会在这一颁奖盛典上宣布下列称号的获得者:“年度摄影师”、“年度探索奖”、“年度深度摄影师”以及“年度动态图像摄影师”。获奖者们将得到现金奖励及露西奖座。基金会通过SNAPSHOP为支持高中学生们提供全年的辅导方案,也通过露西津贴方案为新锐及专业的摄影师们提供资金上的支持。MOPLA(洛杉矶摄影月)方案开始进入第七年,已经成为摄影师及摄影爱好者们的充满独特活动特殊一月的西海岸目的地。露西基金会是一个具有501(c)3免税资格的非营利慈善组织。(www.luciefoundation.org)入场券在线有售http://lucies.org/tickets.html

2014年第12届露西颁奖盛典将于2014年11月2日晚在纽约卡内基音乐厅隆重举行。IPA中国及国际获奖者名单将于露西颁奖典礼上宣布,各项国际奖项头衔的获得者将站到年度露西颁奖盛典的领奖台上接受奖励并赢得露西“小金人”。

本届IPA中国大奖赛评审团评委名单:李振盛、刘香成、陈丹青、王文澜、尚陆、贺延光、张国田、那日松、王保国、伍振荣、林添福、陈建中、Anna Alexander 、Michiel Munneke、Ken Geiger、Stacey Baker、Phil Coomes、Kenneth Zane、Manik Katyal、Susan A. Zadeh以及David Clarke。

IPA国际摄影奖中国大奖赛评审团评选出了2014年度的获奖者(http://photoawards.cn):

IPA中国“年度摄影师”:邸晋军 (作品:《 湿海》)

IPA中国“年度探索摄影师”:陈田秋涛(作品:《流动的希望》)

IPA中国“年度深度摄影师”:王敬(作品:《北京“废品村”》)

IPA中国“年度旅游摄影师”: 王露 (作品:《自由飞翔的台北》)

IPA中国“年度摄影师”:邸晋军 (作品:《 湿海》)

在早期摄影中尼埃普斯、达盖尔、塔尔伯特这些摄影公认的先锋都回避将摄影解释为人为创造的发明,

他们都坚持认为摄影源于大自然并由大自然呈现出来。依照塔尔伯特的说法,摄影术描绘的图像仅仅是利用光学和化学的手段,

图像是大自然之手留下的痕迹。达盖尔则认为:“银版术不是用来描绘大自然的工具,而是一种化学和物理的过程,

这种过程赋予大自然能复制她自身的能力。”而尼埃普斯则将它的成果定义为“光作用下的自然的再现”。在自然起源和技术起源学说中,

人们更愿意说她源自自然的魔法。

随着人类生产水平的提高,人与自然的关系开始发生了转变,人类逐渐由“敬畏自然”的态度变为“征服自然”,

我们手中的相机也摒弃了化学成像的胶片,进而换上了方便的数字成像相机。摄影将大踏步的向新纪元迈进,

但是回首我们断裂的摄影史,我们也应该时不时的回头凝望一下。

拍摄这个项目我使用的是古老的火棉胶玻璃湿版工艺,身为画家和批评家的迈纳• 怀特(Minor White)

在论述早期摄影时就说早期摄影师制作的照片都是靠直觉来完成的,这些照片具有怀特所谓的神秘性、

瞬间的超越时空的特点。我也正是想尝试用湿板这种古老的摄影手段,用直觉来完成对海的拍摄,

最美不过自然之美。我努力想让照片显得更“灵韵”一些。尝试用化学试验的方法对摄影术进行探索。

当我站在海边,迎向习习吹来潮湿的海风,心中沉郁、惆怅。看着透过光和化学的融合,

慢慢的在黑玻璃上显现的潮湿的海。我试着用几种方式来描述这种影像经验,

希望能非常精确的表达而且可以快速的说清楚,

但是这种经验也许属于语言能力还未发展以前的感受层次,因此很难用笔墨来形容。

但是我知道在数秒的曝光后我记录下了这亘古不变的海,他同样也是我心的映像“照片就是印记”。

(2014年度IPA国际年度摄影师入围者名单(现金奖励由ATEDGE提供):IPA 中国大奖赛: 邸晋军;IPA俄罗斯大奖赛: Anna Hoffman;广告类:Jaime Travezan (英);建筑类:Peter Steinhauer (新加坡);摄影画册类: Sandro (美);编辑类: Sandro Maddalena (意);事件类: Rudi Dundas(美); 艺术类: Maxine Helfman (美);自然类: Karen Lunney (澳);人像类: Didier Mayhew (法);特殊类: Jay Mark Johnson(美))

IPA中国“年度探索摄影师”:陈田秋涛(作品:《流动的希望》)

2013.11 - 2014.5 北京市朱房村,黑桥村

我所关注的对象是流动儿童。所谓流动儿童是指一部分生活在城市中的外来务工人员子女。这是很有中国特色的一个群体,随着改革开放的不断深入以及农民工城市地位的提升,大量外来务工人员涌入城市。他们为方便照顾和寄希望于城市里较高的教学质量来提升子女的文化水平,逐渐将远在家乡的亲人,特别是孩子带到城市来,流动“家庭化”趋势的加剧。这些孩子逐渐成为城市中的“新市民”,他们的生活值得被关注。2011年到2012年我曾经为一个服务于流动儿童的公益组织INCLUDED活力社区做过影像记录的工作,我至今依然记得第一次来到流动儿童所处的社区时的那种震惊。在北京,离五环咫尺之遥的一片区域竟然可以是如此混乱、破败的情景。在那一段时间的志愿服务工作中,我和流动儿童群体有了近距离接触。并和活力社区黑桥中心建立了良好的关系。在此后的一年多时间里,我也一直在关注流动儿童群体。

像很多人一样,那段时间我也拿起相机试图用摄影的手段真实记录这个在城市与农村夹缝中生活与成长的小群体。但随着拍摄我越来越发现,由于我们每一个人都成长在自身的社会文化中,难免会形成观察定式,也就是观察时会有某种主观色彩,那么所记录下来的“真实”也会变得“不真实”。尽管以这种方式记录和研究,能够以一种“旁观者”的方式了解他者社会文化,但是依旧无法完整地还原对象最真实、客观的社会文化。所以我试图进行一个项目来探索摄影媒介记录功能实现方式的多样性,把本应被拍摄与记录的对象变成掌握话语权的参与者。我采用的工作方法是按一定周期发放玩具相机给愿意参加拍摄的孩子,教会他们最基础的拍摄手法,让他们用最天真无邪的眼睛来观察自己每天的生活,用最直截了当的镜头记录下我们作为“旁观者”所不容易接触到的生活,通过大量拍摄,将表现自己生活现状的话语权交给这群孩子。

2013年10月,我开始为INCLUDED活力社区新的一期课后服务项目做影像记录工作,通过在北京周边几个比较大的外来务工人员聚居社区的拍摄,我接触到了很多的流动儿童,并尝试发一次性相机给其中一些对摄影感兴趣的孩子,让他们回家自由拍摄,一定时间后回收相机,冲洗照片并扫描打印再带回给这些孩子,他们都表现出了浓厚的热情与积极性。为了更好地进行项目我尝试和活力社区达成某种合作,有大量的流动儿童在活力社区各中心进行课后辅导。每个中心都有教室,可以利用其场地作为集合地点并直接在孩子们的课后辅导结束后开展活动。

2014年3月初,经过长达一周的短信电话招募,活力社区黑桥、朱房两个中心的活动开始有条不紊地进行。在第一次宣讲中,每个中心都有超过20个孩子希望参与拍摄。我准备了大量的一次性相机,在说明来意之后分发给孩子们,只简单讲解了最基本的相机使用。在最初两次拍摄中,我对拍摄内容做出了比较具体的限定。收回的照片非常惊人,孩子们的视角非常独特且自然生动。三周之后,他们中的一部分因为兴趣衰退或者时间不允许退出了拍摄,我也主动根据他们的年龄、性别、拍摄情况做出了调整了人员安排。在这种双向选择下,在活动开始一个月后终于确定了稳定的人选,黑桥和朱房两个中心总共15个孩子愿意继续参加拍摄。之后我加快了相机更新的频率,每周见面发两次相机,拍摄内容的限定越来越少,除了相机使用这类技术问题我从不会过多像上摄影课一样讲拍照技巧,更多的是强调让孩子跟随自己的内心,拍下自己感兴趣觉得有意思的画面。每次见面也都会回顾之前拍摄的情况,让他们自己对照片做出选择和分析。在三个月的时间里,我收集到了大量的照片。与此同时,以孩子们熟悉并且感兴趣的地点比如学校、回家的小路或者玩耍的院子为背景,我也为他们拍摄了单人肖像照。在项目中我和孩子们建立起了友谊,也从他们身上学到了很多。

最后我用这些肖像和孩子们拍摄的图片用影集的方式郑重地并置在一起,每一组照片都是一个故事,它们共同编织出这个特定群体的最日常的生活图像和埋藏在心中最深处的希望。

(2014IPA国际年度探索摄影师入围者名单:IPA中国大奖赛: 陈田秋涛;IPA 俄罗斯大奖赛: Alexandr Romanov;广告类: Isabella Cassini(美);建筑类: Maroh Kim (美);摄影画册类: Jan Janssen (新西兰);编辑类: Robin Hinsch (德 );事件类: Amy Siqveland (美);艺术类: Jackson Patterson(美);自然类: Vyacheslav Mishchenko(乌克兰);人像类: Joey Yu (新加坡);特殊类: Cheryl Medow(美))

IPA中国“年度深度摄影师”:王敬(作品:《北京“废品村”》)

北京近郊周边目前已经形成上百家废品收购点。这些废品收购集散点负责将每天数以吨计的可回收垃圾分拣、打包和外运等,进行再利用。走访的北京市朝阳区东小口村一废品收购集散点,从事废品回收的人员90%以上来自河南省固始县。“我们那里不富裕。过去家乡有人在北京做废品回收生意赚了钱,结果大家听说后都跑过来了……”在村口开杂货店的李先生向记者介绍说。这些当初怀揣着“拾荒致富”梦想的外乡人,如今有的已经经营着每天出货量很大的回收站,开着轿车跑业务。但大部分人仍然住在几平方米的小平房里,睡着从回收站里淘来的旧床,每天在废品堆里做着重复的工作,身上沾满污垢,领着时多时少的工钱。

夜幕降临,载满废品的三轮车、货车从城市中心纷纷驶向位于北五环外的东小口村。记者在路口碰到一家回收站的“90后”马刚小伙子,他拿着一个小手电,等待自己需要的分类旧货。他和众多废品收购从业者一起每天生活在这个又乱又脏的地方,帮助城市消化这些可以再利用的废品。随着城市区域的不断扩容,“废品村”的据点也一个个被向外迁移,远离京城。但这些从业者越来越坚信,大城市节能减排和美化环境还是需要他们的。

(2014IPA国际年度深度摄影师入围者名单:IPA中国大奖赛:王敬;IPA 俄罗斯大奖赛: Julia Zakharova;K. M. Asad (孟加拉);Tim Gerard Barker (越南);Mary F. Calvert(美);Stacy Kranitz(美);Sarah Borst(美);Adrian Mirgos(波兰))

IPA中国“年度旅游摄影师”: 王露 (作品:《自由飞翔的台北》)

IPA中国本年度移动图像摄影师头衔空缺

(2014IPA国际年度移动图像摄影师入围者名单:IPA 俄罗斯大奖赛: Anton Belousov;Beat Keller(瑞士);Szymon Kobusiński(波兰);Yannick Wegner(德);Simone Sapienza(意);Anna66 Andrzejewska(波兰);Lukas Hüller / Hannes Seebacher / Sami & Samer Ajouri (澳))

IPA国际摄影奖是露西奖的姊妹奖赛,每年都举办一次全球范围内的针对专业的,非专业的以及学生摄影师的比赛,自2003年以来已经成功举办了12届。IPA是国际摄影业界备受关注,最具挑战性、最为全面的摄影奖项之一,对正在创造,形塑并改变当今摄影世界的优秀人才予以承认并给予奖励。(www.photoawards.com)。

IPA中国大奖赛的宗旨是向国际摄影界推广中国的优秀摄影师,发掘新锐人才,在全球范围内提升中国摄影艺术的价值。中国的摄影师可以竞争IPA中国赛区的奖项和奖品,除此之外,主要头衔的获奖者还将自动羸得与当年度IPA国际入围者角逐相应的IPA国际奖项奖品的机会(www.photoawards.cn)。 2014年IPA中国大奖赛合作伙伴有:《中国摄影家》、携程攻略社区、美空网络平台、《影像视觉》、《数码影像时代》、《摄影杂志》、上海比极影像画廊(Beaugeste Gallery)、映艺术中心、映画廊、CIC中国影像门户、国际摄影协会、桂林维纳斯婚纱摄影公、Atedge, PDN(图片区新闻)、ASMP(美国媒体摄影师协会)、Splashlight、LFI (徕卡国际摄影杂志)、American Photo、Popular Photography、Zoom、Canvas、Silvershotz、Daylight、Private、Allimite、[F8]magazine、Dodho、Resource等。

露西奖旨在表彰世界上最杰出摄影大师的成就,被誉为国际摄影界的奥斯卡奖。在过去的十二年里,露西表彰了50多位顶尖的国际摄影大师,其中包括亨利·卡蒂埃-布勒松,马克·吕布,塞巴斯提奥·萨尔加多,乔尔·梅耶罗维兹,约瑟夫·寇德卡,威廉·克莱因,布鲁斯·戴维森,玛丽·艾伦·马克,安妮·莱波维兹,斯蒂夫·麦克科瑞,大卫·伯耐特等等。2013年10月,中国摄影家李振盛获得露西纪实摄影杰出成就奖,成为露西奖创立十多年来全球首位华人得主。

美国洛杉矶(2014年10月7日)- 露西奖代表其姊妹奖赛 - 国际摄影奖(IPA)宣布了2014年IPA国际摄影奖入围者名单。一个由国际摄影界专家组成的评审团从来自104个国家,超过27,000幅参赛作品中评选产生出来这一名单。

IPA国际摄影奖的四个头衔:IPA国际年度摄影师,IPA年度探索摄影师,IPA年度深度摄影师以及IPA年度移动图像摄影师将由30余名入围者中的4位优胜者在2014年11月2日露西颁奖典礼上分获。

露西奖周末的高潮包括了一系列活动:IPA最佳表现展览、酒会及露西讲座等。今年我们荣幸地邀请到了全球首位荣获露西奖的华人摄影家李振盛(2013年)挑选了首届IPA中国大奖赛最佳表现展览即将展出的作品。泰特(Tate)英国美术馆摄影部前负责人David Clarke则挑选了IPA国际最佳表现展览作品。

露西基金会是一个非营利慈善机构。露西颁奖典礼是为表彰全世界摄影业界最杰出成就而举行的年度颁奖盛典。露西基金会及全球摄影界人士将在颁奖盛典上承认本年度最杰出的获奖者,以及来自露西基金会姊妹奖赛IPA国际摄影奖2014年度的优胜者们。颁奖典礼将为下列奖项颁奖:露西奖获得者,IPA国际摄影奖获胜者,支持类奖项获得者,以及向获得APA/露西基金会津贴奖项的专业摄影师颁发$5,000美金以大力推进其个人的摄影创作项目。露西通过辅导及津贴方案发现并培养新锐人才以及在全球范围内提升摄影艺术的价值。 颁奖典礼上将放映视频合辑,向在2013年末到2014年期间去世的摄影师表示特别的致敬。 露西基金会的合作伙伴有PDN, Splashlight, AtEdge, Phase One, APA等等。

附录:关于露西基金会

露西基金会的宗旨是嘉奖摄影大师,发现并培养新锐人才以及在全球范围内提升摄影艺术的价值。露西奖年度颁奖盛典的举行是为了庆贺国际摄影界杰出的成就以及表彰那些值得最高评价的摄影师们。露西基金会姊妹奖赛IPA国际摄影奖也会在这一颁奖盛典上宣布下列称号的获得者:“年度摄影师”、“年度探索奖”、“年度深度摄影师”以及“年度动态图像摄影师”。获奖者们将得到现金奖励及露西奖座。基金会通过SNAPSHOP为支持高中学生们提供全年的辅导方案,也通过露西津贴方案为新锐及专业的摄影师们提供资金上的支持。MOPLA(洛杉矶摄影月)方案开始进入第七年,已经成为摄影师及摄影爱好者们的充满独特活动特殊一月的西海岸目的地。露西基金会是一个具有501(c)3免税资格的非营利慈善组织。(www.luciefoundation.org)入场券在线有售http://lucies.org/tickets.html

微信公众号

官方微店

京ICP备19002733号-1 / Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024

地址:北京市朝阳区来广营西路81号 / 电话:010-64959004 / 杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

地址:北京市朝阳区来广营西路81号

电话:010-64959004

杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024