米奇·爱泼斯坦的生命之树

2014-10-30

世界上所有摄影师最希望被选中的出版社只有德国的史泰德(Steidl)出版社。2013年获百达Prix Pictet摄影奖的米奇·爱泼斯坦的《纽约树木》是该出版社2013年出版的非常漂亮的一本书。以四十二幅作品,表达了作者对于城中巨树的伤怀与崇敬之情。这部美妙的摄影集,好似一首歌颂强韧生命之树的赞美诗。这组照片在2014年法国阿尔勒摄影节的百达奖回顾展中可以看到。

想到人类不愿聆听大自然的话语,我便感到悲哀。—维克多·雨果

为我哭泣的柳树,为我哭泣的柳树,

出生于1952年的美国摄影师爱泼斯坦,凭借其“关怀摄影”(concerned photography)的极简与优雅并存的色彩运用而闻名。他耗费了近五年时光,纵横穿越美国大地各州,记录了美国对于石油与天然气能源的盲目追求所导致的浪费、污染与面目全非的城市景观。他以《美国电力》(A m e r i c a n P o w e r)系列荣获了关注地球发展的著名百达摄影奖(P r i x P i c te t)。而在厌倦了拍摄电厂与谴责他们的种种劣行之后,他转身将精力投注在树木上,这是他在做了四十年纽约市居民后重新挖掘的主题,此次,作者选择了经典黑白胶片与一台8×10大画幅相机。

翻开这部书,我仿佛置身于一座从未见过的纽约都市。“大苹果”在我的记忆中是明信片般的曼哈顿、自由女神像、时代广场、帝国大厦、中央车站、第五大道和第42街、霓虹灯和摩天大楼组成的印象。然而,爱泼斯坦带给我们的却是“树”之纽约,那些平日里我们习以为常的、即使经过也不会注意到的平凡树木,此时在他的照片记录中展现出了它们真实的个性和华彩。树木摄影始于1 9 世纪植物研究和风景摄影,随后尤金·阿杰特(A t g e t)将其纳入了他2 0世纪初的巴黎纪实片子中。在当代摄影里,我对加拿大摄影师罗德尼·格拉汉姆(Rodney Graham)用大画幅相机拍的倒悬大树印象至深,它们着实教会了我怎样欣赏一张照片。我也曾记得马克·吕布吴哥系列作品中令人惊叹的图片,参天的热带树木和巨无霸的树根,吞噬着整个古代王国。而爱泼斯坦自省式的《纽约树木》则更引人神往,让我心生共鸣:看似简单的图像背后,是摄影师对于拍摄对象的怜悯与冥思—日常生活中,树木一直围绕在我们身边,而我们却很少驻足“观看”它们。我相信树木是你我生活中所必不可少的,是我们的生命之树。特别是这些年过百龄的老树,在我们还未出生之前就已伫立在那里,它们在我们死后仍会一直生长下去。

米奇·爱泼斯坦解释说,他的作品“强调树木在城市生活中的重要性以及同人类之间的复杂关系。生长在纽约公园、花园、人行道和墓地,有的树木肆意横生,而有的如同柔术家般逐渐适应了日益缩减的生长环境,亦有些被修剪成了珍惜植物样本。许多百龄树木都是作为纪念品和外交礼物由国外抵达纽约的。虽然城市的发展侵占了它们的生存空间,可是纽约的树木仍以惊人的势态持续蓬勃发展。这些照片的累积效应颠覆了人们关于城市的固态思维:树木不再是人类生活的背景,而是人类生活以及周身建筑的主宰。”

的确,摄影师这一路走来,对树木产生了伤怀之情。在对城市公园登记的“大树”档案进行了一番研究后,他花了近两年时间,对整个纽约市的五个行政区的所有最具特色的大树乃至与之周围环境、邻居之间密不可分的关系进行了考察。同时,他亦掌握了每棵树的性格与美观气质,通过选择角度和光线,甚至选择一年四季中最美的时刻,来揭示它们的天然本质。

我们因何为树痴狂?在中国神话与基督教的传统中,我们可以窥探到生命之树一概念。这很容易理解,当我们看到一棵百龄老树,它的根深入地底,它的枝伸展在空中,像一根柱子,将天、地与地下世界连为一体。而今天,我们应感谢它供氧与吸收一氧化碳的能力以及它提供生物栖息与控制侵蚀的生态角色,“生命之树”作为可持续发展和环境保护的象征被赋予了新的含义。特别是在城市或郊区的环境中,树木充当了遮阴、噪音缓冲、风衣、节能和空气净化等角色,当然更能够美化城市景观。

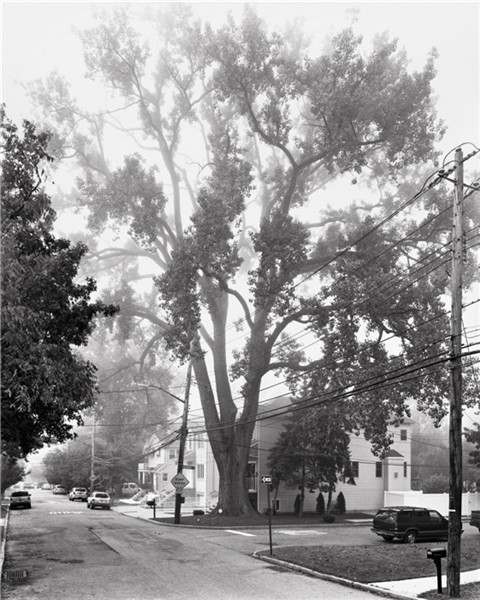

在被越来越多的汽车尾气,钢筋水泥吞噬的城市之中,米奇·爱泼斯坦的《纽约树木》成为一首歌颂强韧生命之树的赞美诗。他的四十二幅树木静像展示了个体的力量与韧性,这些古树彰显着无比的荣耀,同时也有着它们的脆弱。史泰登岛上巨大的东杨木,显然海拔高于脚下3层楼的房子,自由地将它的辉煌伸向天空,仿佛大自然战胜人为改变过的景观的一个佐证。薄雾弥漫中,东杨木静像充满了诗情画意,为了拍摄这个景致,爱泼斯坦曾殚精竭虑多次尝试,才选定最佳拍摄角度,并在九月一个有雾的早晨获得成功。

布鲁克林区东大道的百龄美洲榆树岌岌可危地倾向一侧的公路,有人建起了钢筋混凝的底座用来支持它倾斜的树干。甚至连人行道也被拓宽来容纳底座的体积,底座给人以雕塑或神社般的印象,犹如一座现代式的树之圣坛。

生长在圣尼古拉斯大道的古英国榆树敞开的树枝像一座巨型十字架,但它们不得不依靠钢缆的支撑才不至掉落下来。

另一棵中央公园内的美洲榆树已发展成为三根蜿蜒的巨大的主干,张牙舞爪地仿佛试图抓住冬季稀薄的空气,在三条空荡荡的长凳前进行着一场无人观赏的独角戏。

华盛顿广场公园的附近也有一些荒芜的长凳环绕着“刽子手榆树”,它的海拔盖过了公园对面十六层的高楼,爱泼斯坦坦诚道,他曾不止一次经过那里,而因为这一次的创作项目,才真正充分认识到这棵英国榆树的规模。据树下进行交易的毒贩透露,这棵树因革命战争年代曾绞死叛徒故得名“刽子手榆树”。爱泼斯坦耗费整整一年时间才找到拍摄这棵冬季光裸着的、透过枝杈间可看到满是建筑物的三百五十岁高龄大树的方法。

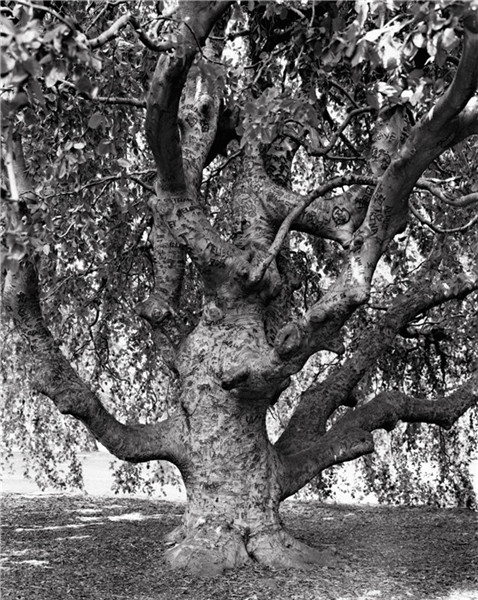

如果你问我,在这四十二幅图片中,最钟情于那一棵生命之树?那么当属布鲁克林植物园中那棵“哭泣的山毛榉”。这棵树来自比利时,被爱泼斯坦戏称为“移民树”。它因其庞大坚实短躯干以及粗壮的树枝,得了这个浪漫的名字,粗糙的树皮上刻满了情侣的名字。今天,所有那些“约翰爱玛丽”式的誓言早已烟消云散,而树依然伫立。

翻开这部书,我仿佛置身于一座从未见过的纽约都市。“大苹果”在我的记忆中是明信片般的曼哈顿、自由女神像、时代广场、帝国大厦、中央车站、第五大道和第42街、霓虹灯和摩天大楼组成的印象。然而,爱泼斯坦带给我们的却是“树”之纽约,那些平日里我们习以为常的、即使经过也不会注意到的平凡树木,此时在他的照片记录中展现出了它们真实的个性和华彩。树木摄影始于1 9 世纪植物研究和风景摄影,随后尤金·阿杰特(A t g e t)将其纳入了他2 0世纪初的巴黎纪实片子中。在当代摄影里,我对加拿大摄影师罗德尼·格拉汉姆(Rodney Graham)用大画幅相机拍的倒悬大树印象至深,它们着实教会了我怎样欣赏一张照片。我也曾记得马克·吕布吴哥系列作品中令人惊叹的图片,参天的热带树木和巨无霸的树根,吞噬着整个古代王国。而爱泼斯坦自省式的《纽约树木》则更引人神往,让我心生共鸣:看似简单的图像背后,是摄影师对于拍摄对象的怜悯与冥思—日常生活中,树木一直围绕在我们身边,而我们却很少驻足“观看”它们。我相信树木是你我生活中所必不可少的,是我们的生命之树。特别是这些年过百龄的老树,在我们还未出生之前就已伫立在那里,它们在我们死后仍会一直生长下去。

米奇·爱泼斯坦解释说,他的作品“强调树木在城市生活中的重要性以及同人类之间的复杂关系。生长在纽约公园、花园、人行道和墓地,有的树木肆意横生,而有的如同柔术家般逐渐适应了日益缩减的生长环境,亦有些被修剪成了珍惜植物样本。许多百龄树木都是作为纪念品和外交礼物由国外抵达纽约的。虽然城市的发展侵占了它们的生存空间,可是纽约的树木仍以惊人的势态持续蓬勃发展。这些照片的累积效应颠覆了人们关于城市的固态思维:树木不再是人类生活的背景,而是人类生活以及周身建筑的主宰。”

的确,摄影师这一路走来,对树木产生了伤怀之情。在对城市公园登记的“大树”档案进行了一番研究后,他花了近两年时间,对整个纽约市的五个行政区的所有最具特色的大树乃至与之周围环境、邻居之间密不可分的关系进行了考察。同时,他亦掌握了每棵树的性格与美观气质,通过选择角度和光线,甚至选择一年四季中最美的时刻,来揭示它们的天然本质。

我们因何为树痴狂?在中国神话与基督教的传统中,我们可以窥探到生命之树一概念。这很容易理解,当我们看到一棵百龄老树,它的根深入地底,它的枝伸展在空中,像一根柱子,将天、地与地下世界连为一体。而今天,我们应感谢它供氧与吸收一氧化碳的能力以及它提供生物栖息与控制侵蚀的生态角色,“生命之树”作为可持续发展和环境保护的象征被赋予了新的含义。特别是在城市或郊区的环境中,树木充当了遮阴、噪音缓冲、风衣、节能和空气净化等角色,当然更能够美化城市景观。

在被越来越多的汽车尾气,钢筋水泥吞噬的城市之中,米奇·爱泼斯坦的《纽约树木》成为一首歌颂强韧生命之树的赞美诗。他的四十二幅树木静像展示了个体的力量与韧性,这些古树彰显着无比的荣耀,同时也有着它们的脆弱。史泰登岛上巨大的东杨木,显然海拔高于脚下3层楼的房子,自由地将它的辉煌伸向天空,仿佛大自然战胜人为改变过的景观的一个佐证。薄雾弥漫中,东杨木静像充满了诗情画意,为了拍摄这个景致,爱泼斯坦曾殚精竭虑多次尝试,才选定最佳拍摄角度,并在九月一个有雾的早晨获得成功。

布鲁克林区东大道的百龄美洲榆树岌岌可危地倾向一侧的公路,有人建起了钢筋混凝的底座用来支持它倾斜的树干。甚至连人行道也被拓宽来容纳底座的体积,底座给人以雕塑或神社般的印象,犹如一座现代式的树之圣坛。

生长在圣尼古拉斯大道的古英国榆树敞开的树枝像一座巨型十字架,但它们不得不依靠钢缆的支撑才不至掉落下来。

另一棵中央公园内的美洲榆树已发展成为三根蜿蜒的巨大的主干,张牙舞爪地仿佛试图抓住冬季稀薄的空气,在三条空荡荡的长凳前进行着一场无人观赏的独角戏。

华盛顿广场公园的附近也有一些荒芜的长凳环绕着“刽子手榆树”,它的海拔盖过了公园对面十六层的高楼,爱泼斯坦坦诚道,他曾不止一次经过那里,而因为这一次的创作项目,才真正充分认识到这棵英国榆树的规模。据树下进行交易的毒贩透露,这棵树因革命战争年代曾绞死叛徒故得名“刽子手榆树”。爱泼斯坦耗费整整一年时间才找到拍摄这棵冬季光裸着的、透过枝杈间可看到满是建筑物的三百五十岁高龄大树的方法。

如果你问我,在这四十二幅图片中,最钟情于那一棵生命之树?那么当属布鲁克林植物园中那棵“哭泣的山毛榉”。这棵树来自比利时,被爱泼斯坦戏称为“移民树”。它因其庞大坚实短躯干以及粗壮的树枝,得了这个浪漫的名字,粗糙的树皮上刻满了情侣的名字。今天,所有那些“约翰爱玛丽”式的誓言早已烟消云散,而树依然伫立。

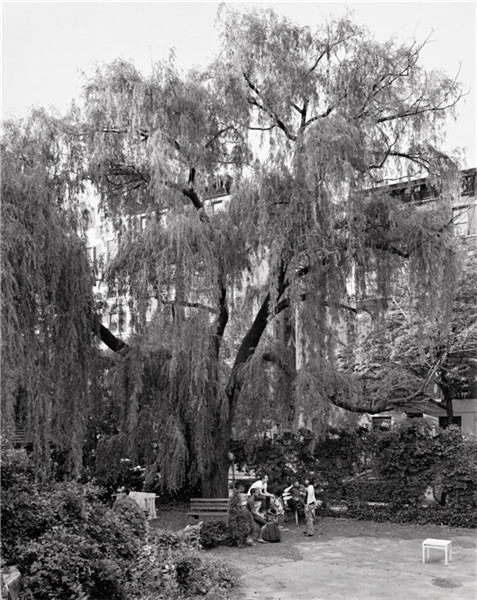

为我哭泣的柳树,为我哭泣的柳树,

树枝垂荡地面,遮盖了我,

阴影降临,哦,弯曲的柳树,为我哭泣。

取自《为我哭泣的柳树》(W i l l o w W e e p f o r M e),1932由安·罗内尔(A n n R o n el l)作曲并献给乔治·格什温(G e o r g eGershwin)的歌。爵士标准曲目,曾由众多杰出歌手演绎,如Billie Holiday,Frank Sinatra,Ella Fitzgerald,Nina Simone,etc. 比利·霍利迪(1930s),弗兰克·西纳特拉(1958),埃拉·菲茨杰拉

德(1960年)和尼娜·西蒙(1959)等。

《纽约树木》由德国S t e i d l出版社2 013年出版,w w w.steidl.de

东杨木,史泰登岛斯普拉格大道,2011年。 摄影:米奇·爱泼斯坦(© Mitch Epstein,Courtesy Steidl Publishers 2013)

银林登,美国纽约布鲁克林公园,2011年。 摄影:米奇·爱泼斯坦(© Mitch Epstein,Courtesy Steidl Publishers 2013)

美洲榆树,美国纽约中央公园,2011年。 摄影:米奇·爱泼斯坦(© Mitch Epstein Courtesy Steidl Publishers 2013)

英国榆树,美国纽约华盛顿广场公园,2012年。 摄影:米奇·爱泼斯坦(© Mitch Epstein Courtesy Steidl Publishers 2013)

哭泣的柳树,美国纽约拉普拉卡文化花园,2011年。 摄影:米奇·爱泼斯坦(© Mitch Epstein,Courtesy Steidl Publishers 2013)

哭泣的山毛榉,美国纽约布鲁克林植物园,2011年。 摄影:米奇·爱泼斯坦(© Mitch Epstein,Courtesy Steidl Publishers 2013)

微信公众号

官方微店

京ICP备19002733号-1 / Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024

地址:北京市朝阳区来广营西路81号 / 电话:010-64959004 / 杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

地址:北京市朝阳区来广营西路81号

电话:010-64959004

杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024