摄影界泰斗吕厚民逝世

2015-03-09

2015年3月9日,著名摄影家吕厚民在京去世,享年88岁。

在摄影界提起吕厚民的名字,无人不知,泰斗式的传奇人物,人人都满怀景仰之情。上世纪五六十年代吕老发表的著名摄影作品,已成为记录中国革命及发展,极为珍贵的史料。

吕厚民曾任中国摄影家协会副秘书长、书记处常务书记、副主席、党组书记、中国文联副主席,现为中国摄影家协会顾问。他1961年以来专职做毛泽东身边的摄影记者,这段时间是他的金色时光,用相机记录了许多珍贵的历史镜头。他的作品多次参加国内外影展,作品《欢送志愿军回国》、《人定胜天》、《放鸭图》等曾在中国、德国、古巴、比利时等国获金牌、银牌和一等、二等多项大奖,在中国、日本、美国等20多个国家和城市展出,并先后出版了《毛泽东》、《公仆颂》、《领袖风采》、《瞬间之旅》等影集。1992年起获国务院颁发的政府特殊津贴。1997年1月获纽约东西方艺术家协会颁发的“世界杰出艺术家”奖。1997年9月在国际摄影艺术联合会第24次代表大会上获荣誉奖,同年11月获国际摄影艺术联合会杰出贡献奖。

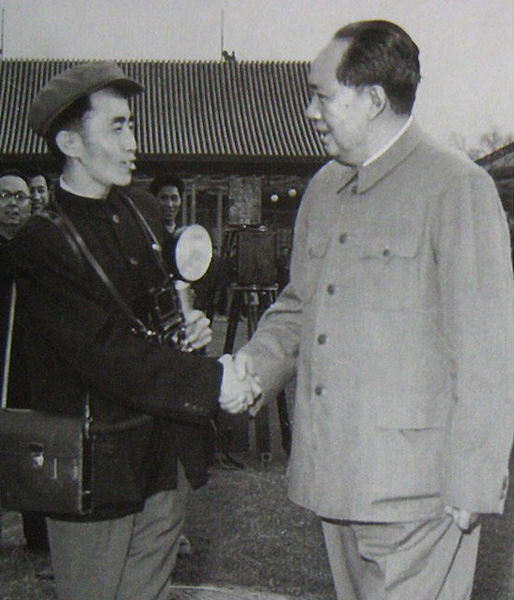

1958年,吕厚民手拿闪光灯、相机、挎包和毛主席握手。

农村娃走进中南海给毛泽东当摄影师

东北解放后,吕厚民经黑龙江省依兰县师范培训班培训,当上了一名农村小学教员。1948年,东北电影制片厂到依兰县招考工作人员,他和姐姐都被录取了,吕厚民被分配到照相科,从事胶片的冲洗、放大和整理资料工作。1949年3月,吕厚民加入了中国共产党。同年11月,他调到新成立的北京电影制片厂照相科工作。让他更意想不到的是,1950年1月,他又被调到中南海,专门给毛泽东和其他中央领导照相,开始了前后12年不平凡的人生历程。

他首先讲述了一张在全国人民乃至全世界许多人的心中都产生过巨大的影响的照片——毛泽东和周恩来在一起的历史镜头。那是1953年中央人民政府第24次会议上,当时的照相设备和技术不高,摄影师用美国产的斯比格莱费克斯新闻镜箱,用钨丝灯泡,拍一张须换一个灯泡。暗盒里一次只能装2片胶片,拍完后要立即拉开暗箱再装胶片。因此,有时动作再快,也抓不住那些稍纵即逝的机会。为拍到一些珍贵的瞬间,吕厚民时刻保持高度的敏感性。会议最后一天下午散会时,台上台下的人陆续退场,吕厚民看到周恩来也站了起来,但没有退场,而是手拿文件,大步朝还在看文件的毛泽东走去。

吕厚民的直觉告诉自己:机会来了!于是,他疾步走近主席台。周恩来还没有走到毛泽东跟前,毛泽东已感觉到了,立即站了起来。周恩来首先给毛泽东看手中的那份文件,说了几句什么。从面部表情看,心里很高兴。毛泽东看了也很高兴,就把自己桌子上的文件拿了起来,翻了两页给周恩来看,并交谈着。就在这时,吕厚民按动了快门。这张照片在国内外发表后,引起强烈的反响。照片不仅生活气息浓厚,而且两位伟人长期形成的和谐与默契,自然地流露出来,成为一幅经典之作。这幅照片,很快被制成大幅挂画,在国内外销售,进入了千千万万家庭中,许多人至今还保存着。

他的照片屡获大奖

主席夸他短小精悍

吕厚民的摄影作品,在国内外获过无数次奖项。最令他终生难忘的那幅照片,是他获得了毛泽东“短小精悍”的称赞——

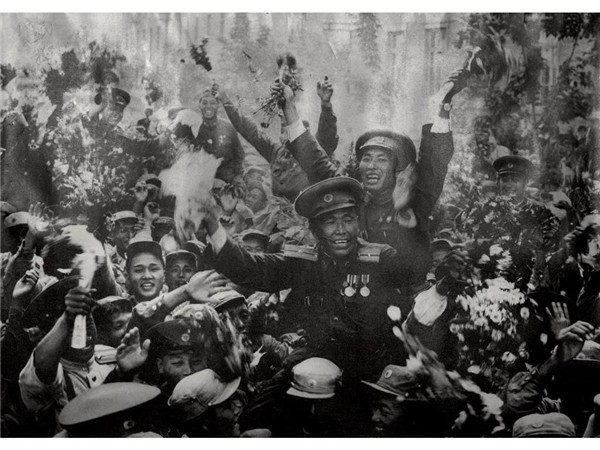

1958年,吕厚民作为随军记者来到朝鲜。有一天,他正在咸兴北道沙里院大街采访朝鲜人民欢送志愿军归国。当时人山人海热烈感人的场面,使吕厚民意识到,这是难得的机会。他冲出人群,正好有一辆朝鲜人民军的吉普车停在路旁。他说明情况,登上吉普车的盖子上,迅速按下了快门。

不久,这幅照片在东德和前苏联举办的国际摄影展上分别获得了金、银质奖。1963年2月的一天,他正随毛泽东在杭州,新华社给毛泽东的秘书打来电话,说吕厚民的《欢送志愿军归国》摄影作品,在古巴举办的国际摄影展上获得了一等奖,古巴有关方面邀请他前去访问。

从古巴访问回来后,有一次,吕厚民跟毛泽东乘专列到江西。在南昌郊区,吕厚民等工作人员下车陪同毛泽东在田间散步,毛泽东突然问:“小吕,你去古巴访问怎么样?”吕厚民说:“我回来以后写了内参给新华社,汇报了访问古巴的印象。”

“印象如何呀?”毛泽东问。他向毛泽东作了汇报。毛泽东很高兴,说:“吕厚民,你很不错呀,短小精悍。”于是,“吕厚民短小精悍”,便在毛泽东身边工作人员中传开了。

1961年夏季,毛泽东在上海驻地一连工作好几天。这天,卫士好不容易才说服他休息一会儿,出去散散步。毛泽东工作的地方有一个健身房,里边有一张乒乓球台。吕厚民陪毛泽东出来散步后,便产生了给毛泽东拍一张打乒乓球的照片。他知道有一张毛泽东打乒乓球的照片,那还是在延安时拍的。吕厚民同毛泽东的秘书和保健医商量,毛泽东散步回来后,不走原来的门,从另一条小路回来,走通往健身房有乒乓球台的那个门。毛泽东从那个门进去之后,看到了乒乓球台,吕厚民便跟毛泽东说:“主席,打打乒乓球吧。”

毛泽东一听,说:“好哇。”便从球台上握起球拍。这时,保健医在球台另一边已做好准备,把球发了过去。毛泽东接到了球,“啪”的一回扣,把球打了回去,动作非常有力。于是,一张经过吕厚民策划的毛泽东打乒乓球的照片,就这样诞生了。这张照片发表后,曾在体育界引起了强烈的反响。

拍下庐山历史瞬间

照片成为了代表作

在吕厚民为毛泽东拍过的照片中,有一张是他非常满意的,就是毛泽东在庐山的那张照片。1961年夏天,毛泽东在庐山连续几天不曾合眼。一个晴朗的上午,他终于停止了办公,走出数日没有离开的屋子,登上含鄱口。几天来,不见毛泽东出来,他身边的工作人员心情也比较低沉。见毛泽东出来了,心情也顿时开朗起来,紧跟毛泽东上了含鄱口。开始,毛泽东右手拤腰不说话,站在一个石凳边望着远方。大约半个小时左右,便坐在石凳上,同英语翻译林克谈话。林克走后,毛泽东仍然坐着没有动,望着远方的天空,眉宇不展,表情凝重。这时,吕厚民发现毛泽东身后的远处背景非常奇妙:天空湛蓝湛蓝,白云时卷时舒,漫天飞渡;云雾中时隐时现的山峦,显得愈加挺拔坚韧;山下的鄱阳湖上,云蒸霞蔚,紫气升腾。

他突然意识到,时代的背景、大自然的背景、毛泽东的心境,此刻完全融合在一起了,真是难得的寓意深刻的历史画面。他立即取出一只深黄滤色镜片装在镜头上,使天空灰暗一些,白云更白一些,毛泽东的整个轮廓更加鲜明。这一瞬间变成了历史的永恒,也获得了国内外摄影界的高度评价,成为他的代表作之一。

1962年的一天下午,毛主席要去西湖饭店会见金日成,在客厅里见到吕厚民,便问吕厚民:“你不是要拍我在办公室的照片吗?什么时候拍呀?”吕厚民高兴极了,立即说:“就现在行不行?”毛泽东说:“不会影响会见吗?”吕厚民看了看手表说:“还有半个多小时呢,来得及的。”毛泽东听了,说:“好吧,就依你吧。”说完,转身回了办公室。吕厚民立即回房间取闪光灯的分灯。取来分灯时,毛泽东已经拿起一支毛笔在写一首唐诗。

1962年的一天下午,毛主席要去西湖饭店会见金日成,在客厅里见到吕厚民,便问吕厚民:“你不是要拍我在办公室的照片吗?什么时候拍呀?”吕厚民高兴极了,立即说:“就现在行不行?”毛泽东说:“不会影响会见吗?”吕厚民看了看手表说:“还有半个多小时呢,来得及的。”毛泽东听了,说:“好吧,就依你吧。”说完,转身回了办公室。吕厚民立即回房间取闪光灯的分灯。取来分灯时,毛泽东已经拿起一支毛笔在写一首唐诗。

吕厚民找好位置,拍了几张。毛泽东写完唐诗之后,又拿起一张当天的《人民日报》看了起来。就又拍了几张。拍完之后,吕厚民哗啦哗啦摇胶片。毛泽东一听,抬起头来问道:“好了吧?”吕厚民忙回答:“好了,主席。”

毛泽东也是普通人

在毛泽东身边工作十几年。吕厚民说,他最深的体会,就是毛泽东既是领袖,也是有喜怒哀乐常情的普通人、和蔼可亲的长者。

1953年秋的一天,志愿军文艺工作者归国观光团在中南海接受毛泽东的接见。那天,吕厚民发现,毛泽东的脸色一直很凝重。他知道,毛泽东的大儿子毛岸英早在朝鲜战场牺牲了,此事肯定勾起了失子之痛。接见时,一位名叫谢秀梅的女文工团员向毛泽东献花。女文工团员献花、握手后,突然间情不自禁地拥抱了毛泽东,激动得泪流满面。毛泽东接见的场面吕厚民经过无数次,可从来没有过拥抱毛泽东的场面。

此时,毛泽东也动情地闭上了眼睛。他立即按动快门,把这一感人的场面拍了下来。吕厚民拍完放下相机,发现毛泽东的眼睛还在闭着,同下一个文工团员握手时才睁开。照片冲洗出来之后,虽然吕厚民很满意,可是心里却高兴不起来,毛泽东那闭着双眼好一会儿没有睁开的神情,一直在眼前挥之不去。也许是对包括儿子在内的志愿军的特殊情感,毛泽东后来还为这张照片签了名,寄给了谢秀梅。

吕厚民看见毛泽东发火,是在上海。那是毛泽东到上海之后不久,给在上海养病的贺子珍打电话。打完电话后,毛泽东发了很大的火。那也是他见到的惟一的一次毛泽东发火。

在毛泽东身边的十几年间,吕厚民多次同毛泽东合影。每当他提出合影的时候,毛泽东都欣然允诺。一次,毛泽东住在武汉东湖。一天的10点左右,他背着相机来到值班室,想看看毛泽东在干什么,值班员说毛泽东正在看报。吕厚民走过去,问一声“主席好”,便提出一起照张相,毛泽东点头说好,于是,吕厚民便站在毛泽东身后,让秘书给照了一张合影。

毛泽东让人为他拍照时,从不摆成某种姿势,或者告诉摄影师该怎样做,而是如同平常一样做自己的事情,把更大的主动权留给摄影师。也从来不干涉应该怎么拍不应该怎么拍,没有说过哪个能拍哪个不能拍,哪个拍得好哪个拍得不好。所以吕厚民在毛泽东身边工作十几年,感到轻松、愉快、自如。

毛泽东不让身边的工作人员长时间在自己身边,都要下去锻炼。1957年底,吕厚民所在的中央办公厅警卫局摄影科同新华社合并,他到新华社当记者。离开中南海之前,吕厚民跟毛泽东说想请他题名。第二天,毛泽东的秘书便把题名手书转给了他。

1961年,吕厚民又被调回中南海,任毛泽东的随身记者。1965年又被调任新华社江苏分社记者。“文革”开始后,吕厚民被打成“现行反革命”、“埋在毛主席身边的定时炸弹”,康生、江青、陈伯达亲自批准成立“吕厚民专案组”,将吕厚民全家下放到江苏农村,实行严厉管制。在实在难以忍受的时候,他曾留下写着“毛主席万岁”的遗书自杀过。后来,他来到北京,给毛泽东写信。在他的信送出的第三天,毛泽东便亲自批示恢复了他的工作。毛泽东对这个“短小精悍”的摄影师一直没有忘却。(搜狐)

吕厚明摄影说

毛泽东是中华民族的伟大英雄、是中国人民的骄傲。他的名字在整个革命和建设的进程中闪烁着不可磨灭的光辉,他的风采永存。

1960年代,我专职在毛泽东身边做摄影记者。这段时间可以说是我人生中的金色时光。我用照相机记录下这位伟人在政治和外交场面的动人风采,记录下他在孩子们面前的慈祥,记录下他同普通百姓之间不可分隔的深情,留下许多珍贵的历史镜头。毛泽东平易近人、和蔼可亲,对身边工作人员、对我工作的关怀和体贴,更令我终生难忘。

有许多青年朋友问我:“一个出色的摄影家需要的是一双什么样的眼睛?”简单地说,就是灵敏和深邃的眼睛。用眼睛“聚焦”现实而最终“定格”。不但要时刻注视常常易被疏略的重要瞬间,还要努力捕捉转瞬即逝的美好瞬间。摄影是瞬间的艺术,明天的历史。不要错过稍纵即逝的美好瞬间,还要有高超的技艺和较强的应变能力,这是认识能力和操作能力的高度统一。

2010年,“百名中外摄影家聚焦大庆”活动上,吕老发言。

吕老非常关心《中国摄影家》杂志的发展,曾多次出席《中国摄影家》杂志组织的各项活动: 2010年,吕老出席“百名中外摄影家聚焦大庆”活动。2011年,吕老为“百姓•百年”首届“包商银行杯”中国国际摄影双年展开幕式揭幕。

吕老用镜头永远地留住了伟人的音容笑貌,在摄影创作的沃野上耕耘不已,做出了杰出的贡献。让我们祈祷:吕老,一路走好!

吕厚明部分摄影作品

《欢送志愿军回国》1958年摄

毛泽东在中央人民政府第八次会议上讨论国徽图案。

1953年5月,中国人民志愿军文艺工作者归国观光时拥抱毛泽东。

1953年9月,毛泽东和周恩来在中央人民政府第24次会议上。

1953年毛泽东在蛇山。

1955年,毛泽东接受少数民族参观团的献礼。

1961年毛泽东在庐山。

1962年,毛泽东在上海打乒乓球。

毛泽东和李纳、李敏及侄子毛远新在北戴河浴场。

毛泽东和人民群众在一起。

吕厚民生平:

1928年9月9日——2015年3月9日,黑龙江省依兰县人;

1948年3月任小学教师,同年7月至1949年在东北和北京电影制片厂照像科工作;

1950年至1957年在中央办公厅警卫局摄影科工作,为毛泽东、周恩来等党和国家领导人拍照;

1959年至1966年任新华社摄影记者。1960年被评为全国先进工作者并出席全国表彰大会(1961年至1964年任毛泽东的随身记者);

1965年至1966年任新华社江苏分社摄影组长;

1967年至1974年"文革"期间身处逆境,全家下放农村劳动;

1975年至1977年任新华社江西分社摄影组长;

1978年后在中国摄影家协会工作,曾任中国摄影家协会党组书记、副主席,中国文联副主席,中华民族文化促进会副主席、中国文联荣誉委员、中国摄影家协会顾问。

其代表作品有《欢送志愿军归国》、《毛泽东与周恩来》、《毛泽东打乒乓球》、《周恩来与邓小平在颐和园》、《毛泽东在庐山》、《毛泽东在工厂里》、《毛泽东在书房》及《放鸭图》、《人定胜天》等。

微信公众号

官方微店

京ICP备19002733号-1 / Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024

地址:北京市朝阳区来广营西路81号 / 电话:010-64959004 / 杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

地址:北京市朝阳区来广营西路81号

电话:010-64959004

杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024