2021-05-28

封面:美国,墨化,2013年。

摄影:摄影:谢墨

年度中国摄影家

我想把对世界的感觉表达出来

——访摄影家谢墨

I’d Like to Present My Sentiment Towards the World

–Interview with Xie Mo

摄影/谢墨 采访/黄一鸣 李德林

Photosby Xie Mo Interview by Huang Yiming,LiDelin

“发烧”这两个字特别重要,如果对所从事的事业缺乏热情,作品多少会有一些匠气,并且往往不能达到较高的境界。

黄一鸣(以下简称黄):你父亲是一位油画家,你也从小跟着他学习绘画,是什么样的机缘巧合让你从绘画转向摄影的呢?

谢墨(以下简称谢):我读的是船舶设计,属于工科专业,后来我转行去做了培训,这份工作需要有摄影记录,我就拿起相机拍摄了。当时,我也根据自己的兴趣拍了一些风光,也因为喜欢舞台摄影,于是订阅了一些摄影杂志学习,从杂志中看到了一些比赛的消息,我就试着投稿,结果一投即中,我猜想自己是不是有这方面的天赋呢,并从此爱上了摄影,成了一名真正的摄影发烧友,那是20世纪80年代末90年代初。实际上,我小时候跟父亲学绘画掌握了不少美学知识,比如构图技巧、色彩关系,如何突出主题、运用对比等等,我把这些运用在了摄影上,自然比其他人进步得快。

海南,西沙甘泉岛,2021 年 谢墨 摄

黄:广东有很好的摄影环境。

谢:的确是这样。广东的摄影发烧友很多,对摄影器材也很重视,那时候,我们会互相交流、学习这方面的知识。因为对器材熟悉与否、对相机运用是否到位,都与作品质量优劣直接挂钩。所以,我在那段时间里学到了不少这方面的基础知识。同时,我加强了对摄影知识的系统学习,并跟随有经验的师傅有所侧重地学习。我第一个师傅是广州酒家的美工梁鼎勋。他是印尼归侨,任何问题他都是有问必答,一点也不保守,我的第一卷黑白胶卷,第一卷120、135反转片都是在他的指导下完成的。在做人方面,他是我的学习榜样。我觉得摄影人要有开放、前瞻的思想,要善于交流,不能保守,这也是我一直以来的做人原则。

黄:你的创作题材广泛,最初拍摄的是什么专题?

谢:回顾我的创作,不同阶段有着不同特性。我最早从事的是广告行业,拍摄兼顾的是职业和养家的双重要求,压力和兴趣并存。虽然是工作,但我比较注重人像拍摄,这成为我之后成为一名职业摄影师的前期积累,对我之后的摄影活动产生了深远影响,即使后来我的拍摄题材拓展到了海底、风光,但依然沿用了这种专业模式来操作。

职业之余,摄影也成为我的爱好,我成为大家俗称的摄影发烧友。“发烧”这两个字特别重要,如果对所从事的事业缺乏热情,作品多多少少会有一些匠气,并且往往不能达到较高的境界。所以,我会让自己始终保持对摄影的热爱,的热爱。20世纪90年代,一卷反转片五十几块,我一晚上就拍十卷左右,我的第一个专题“舞者”完全得益于此。1993年,我成立了纯色摄影工作室,利用业余时间搞创作,然后出版了第一本摄影集《魅力摄影》,这也是我截至目前唯一出版的摄影集。后来,摄影集得到了一些香港广告经纪人的认可,他们开始委托我给一些明星拍摄,在这之前,港台明星全都要求香港摄影师拍摄,因此,我算是最早拍摄港台明星广告的内地专业摄影师。

“舞者”“风景中的红裙子”“人体”“海岸”“我爱这蓝色的海洋”(海底)是目前比较成型的系列。“风景中的红裙子”是我一直坚持的专题。我觉得人是风光中的重要元素,因此,我经常会在感兴趣的风光中加入红裙子舞者元素。但同时,我会把握一个度,在尊重风光、敬畏自然的同时使加入元素作为画面亮点,避免喧宾夺主。另一个坚持的主题是我的家乡海南,除了海南的风光,我还在拍摄海南的海底世界。海南的陆地面积是34个省级行政区中最小的,但如果加上海洋面积则应该是最大的,很值得拍,之前拍过一部分,但我最期待的还没有拍到。比如,三沙一带的海、文昌的海底珊瑚都是海南代表性景色。

美国,海之羽,2013 年 谢墨 摄

李德林(以下简称李):作品《暗香》是你的成名作,非常有创意,谈谈当时的拍摄情况和获奖情况。

谢:我是1997年拍摄的这幅作品,用的是哈苏500C 胶片相机和富士120负片。当时,模特的整体状态非常不错,我拍了好几卷后也感觉应该能出理想的作品,模特当时也有些疲惫了,我刚说休息,她放松下来的那一刻,出现了我想要的画面,我立马让她别动,并迅速设了一个单灯、加了一块反光板,按下了快门,一过片,发现这是最后一张胶片,随后我说:“不拍了,这张最好!”因为我知道,换了胶卷再拍,模特状态就僵了。随后,这幅作品选送当年的广东省影展获了优秀奖,参加中国人像摄影展获了铜奖。1999年,这幅作品选送第十九届全国摄影艺术展并斩获金奖,同年,它与其他作品参加了第四届中国摄影金像奖,并顺利入选,这真是一幅罕见的“逆生长”作品,很感谢那位美丽的模特和那个开放的时代。

就在这样不知不觉的努力中,我收获了一定的认可和成功。因此,我觉得首先要选准人生方向,其次,不论是艺术创作还是做其他工作,一定要尽量追求极致,付出终将会有回报。但现在,我到了一定年龄,理想、现实、效率等方面都受到了一些限制,因此,我会更想拍一些跟自己心境有关、能让自己愉悦的作品,偏向“玩”的心态。

冰岛,钻石沙滩,2019 年 谢墨 摄

黄:“哈苏大师摄影奖”是全球最负盛名的摄影大赛之一,请分享一下你当时的获奖情况。

谢:“哈苏大师摄影奖”是2001年开始设立的,这个奖项设立的第一年我就获奖了。一直以来,哈苏相机是专业摄影师的顶级标配,感觉必须是专业摄影师或者是报社资深记者才用得起哈苏。1996年,我拍广州芭蕾舞团舞者专题的时候就开始使用哈苏拍摄了,当时,我偶然看到“哈苏大师摄影奖”的征稿消息,便用这组颇有中国风格的人像摄影投了稿。

当时,“哈苏大师摄影奖”的评委都是一些国际上有影响力的摄影杂志主编、摄影学院教授、资深评论家等。一同获奖的还有我的偶像——美国著名人像摄影家霍华德·斯恰兹(HowardSchatz),能和偶像同时获奖,我感到很荣幸。我觉得我之所以能获奖是因为早期的中国摄影并不为国际所知,评委们看到中国摄影师的作品会觉得非常新奇,而且,作为一名专业摄影师,我的拍摄手法和影像控制非常到位,不太容易挑出毛病,同时,这个奖项的获得也离不开顶级相机和运气的双重加持。即使在现在,“哈苏大师摄影奖”仍然属于世界级比赛,特别是在广告类或创意类专业摄影师眼中,它仍然是最顶尖的。

发现我就是想把自己对这个世界的感觉表达出来,那就是:世界是美好的。这也是我摄影的初心!

黄:你拍风光摄影的初衷是什么?这类创作需要注意些什么?

谢:选择风光摄影一是源于我对这类题材的热爱,另一个很重要的原因是我的家乡情怀。这些年,父母年龄渐长,我会经常回海南照顾他们,因此,萌生了做一些关于自己家乡的创作的想法,拍自己家乡的题材,我能全身心投入并且得心应手。因此,我认为摄影创作最好从身边的、喜欢的、容易的东西着手,而不是只选择看似高端、难度系数大的题材。此外,摄影创作要紧跟时代步伐,当我开始拍摄家乡的时候,海南也开始建设国际旅游岛、自贸港,随着政策的落地实施,海南的国际形象也引起了大家的关注,可以说,我是一个幸运儿,赶上了时代的步伐。

每个人喜好不同,每个人拍的风光也不尽相同且独一无二。风景一直在那里,无非是一些线条、色彩、块面的组合,但在摄影者心里可能是诗、是画、是歌、是禅,最关键之处在于有无自己的感和悟。这跟纪实摄影相同,选择哪个拍摄对象、瞬间、角度,为什么选择,实际上跟摄影者的经历、教育、知识、特定瞬间中的感受相关联,其中,按下快门的那一刻便是内心被触动的瞬间。此外,风光就像人一样,有着独特的性格,很多人误以为风光摄影就是等待,但风光摄影实则是瞬间艺术,星云、闪电、季风、海浪、风雪,甚至火山爆发等,慢一秒、快一秒,马上就不一样了,甚至转眼就消失了,全都在一瞬间。

回顾自己的摄影历程,我发现我就是想把自己对这个世界的感觉表达出来,那就是:世界是美好的。这也是我摄影的初心!

冰岛,彩虹浪,2019 年 谢墨 摄

李:从时尚摄影转向风光摄影,有什么特别的感受吗?你希望在作品中传递给读者什么样的信息?

谢:在拍摄时尚之前我就非常喜欢拍摄风光。1996年,我第一次在国家级摄影刊物发表的作品就是在西藏阿里拍摄的几幅风景,在拍摄时尚时我也经常把外出拍摄风景作为度假休闲的方式,因此,这个转型并不突兀。但如果要问我的风光摄影风格是什么?我自己都不知道,我就是想拍摄自己喜欢的、有感觉的场景,更多的还是顺着自己的感觉走,希望读者能够通过我的作品感受到我对这个世界的态度及热情。

海南,铜鼓岭白虹,2014 年 谢墨 摄

海南文昌,晨梦,2017 年 谢墨 摄

黄:你拍摄了许多精彩的海底摄影作品,为什么会把镜头转向大海呢?

谢:我父亲画了一辈子大海,我是受他的影响,自然而然也关注到了大海、自然和生态。我喜欢拍海底世界最重要的原因是我从小在海边长大,小学时去体校学游泳,中学时学航模,大学学的是船舶设计,后来喜欢上潜水并开始潜水摄影,之后又拍海岸,因为对海的热爱,冥冥之中注定我会回到这个主题。另外,中国变化太快了,我小时候的那些场景、风光都没有了,我很怀念,同时,看到环境遭到破坏我心里百味杂陈,于是选择用摄影来记录。

国内还没有提出海洋文化理念的时候,我就已经开始拍摄这方面的题材了。刚开始,我只能到国外海域拍海底世界的作品给大家看。2001年,我到三亚拍摄一个海底广告,但大东海的海底竟然都是死珊瑚,这让我很震惊。直到2006年,我对自己的工作做了一个很大的调整,开始把更多的时间、精力留给自己,并考取了潜水证,开始大量地拍摄,在国内讲了几百场关于海底摄影的讲座,让更多的人开始了解海洋、关注海洋,我觉得这是件很有意义的事情,我也成为中国最早一批投身海底摄影领域的专业摄影师。现在,国内的海底摄影师如雨后春笋般涌现,大量年轻摄影师开始从事海底摄影,不论是在体力、资金、技术等方面都显露出强劲优势,年轻就意味着超越,我很愿意为后辈作铺垫。

菲律宾,杜马盖地,2009 年 谢墨 摄

黄:你认为水下摄影的难度主要来自哪几个方面?中国有哪些不错的水下摄影基地?

谢:对于很多人来说,成为一位水下摄影师有一定难度。因此,首先要对水下摄影有浓厚的兴趣,它可以帮助摄影师压倒恐惧。其次,考取潜水证后,需要有五十瓶气的潜水经历才能拿起相机拍摄。因为配置了相机后,浮力会发生变化,加之双手无法自由支配,初学者的中性浮力自然也会受到影响,如果只靠双脚和肺控制中性浮力,拿相机可能就会歪歪斜斜,偏来偏去,所以需要勤加练习。此外,专业的水下摄影器材费用很高,投资很大,要严加控制,不能漏水。当时出国旅行一次要花一两万,加上潜水摄影后费用往往会翻倍,因为优质的潜水点往往在很偏僻的海岛上。比如,我去过的印尼瓦卡托比(Wakatobi)海岛,往返要飞六次,起码耗时四天,其中,到潜水点也是专用飞机,因此,潜水成本就会比较高。加上旅途劳顿,老一辈摄影师望而却步,随着年轻摄影师的加入,两代人在花钱、设备等方面出现了不同观念。

但对我而言,水下摄影却是如鱼得水。小时候我就喜欢在海里玩潜水,2001年我第一次下海就掌握了潜水必须掌握的中性浮力,因此,我后来学潜水的时候很快就拿到了潜水证。从2006年开始,我就坚持用全画幅拍摄,并会携带专业的水下闪光灯,充分发挥自己擅长的灯光优势。但同时,我在海底有一个很严重的弱点,那就是我的眼睛近视、老花,还有散光,这对我而言是个不小的困扰,为了能下海拍摄,我会自己DIY下海所需的眼镜。因此,因为心中的那份热爱,所有问题都可以迎刃而解。再者,职业摄影师的经历让我形成了强烈的敏感度和良好的反应速度,机会来了基本都能把握住。

最早进行水下摄影的是香港和台湾,而且有多个很好的拍摄地。现在,海南也有了很好的拍摄地,特别是三沙市一带最为理想,周边开放的水域以三亚和陵水最佳,而且能获得比较好的潜水配套服务。深圳和珠海的潜水也不错,我在那边也拍过,但想获得不错的作品比较难。

印尼达拉湾,家园,2008 年 谢墨 摄

印尼蓝壁,海之家,2013 年 谢墨 摄

黄:海洋摄影对海洋环保教育有很好的直观效果。

谢:我觉得海洋摄影自然而然就跟环保联系起来了。小时候,我在海口龙华路海边的水草里随便抓就能抓到十几条海马,在秀英区一带的海边游泳,一下海底就能发现海扇,但因为过度捕捞和环境污染,海马、海扇都没有了,许多原来的场景再也看不到了。通过我的海洋摄影作品,我想让大家在看到美、欣赏美的同时关注大自然,关注海洋,起到保护环境的倡导作用。“唇亡齿寒”是我们和大自然关系最贴切的形容,挽救大自然实则挽救的是我们人类自己。习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的提出也是对我们保护环境的鞭策。

印尼美娜多,风骨,2018 年 谢墨 摄

菲律宾宿雾,异域,2015 年 谢墨 摄

黄:摄影艺术讲究韵律感,你在光影、构成、影调几个方面的运用都很到位,能看出你精细的把控。

谢:世界级的经典摄影作品都得益于摄影师们扎实的基本功。因此,为了狠练基本功,我曾专门买过裁片器,通过对一百多个135胶卷、几千张照片的练习,我发现之后拍摄的照片越来越难以裁剪了,这说明构图这一关我基本通过了。后来,我成为一名商业摄影师,跟我配合的设计师说我的照片几乎不需要剪裁,可以直接用。所以,我觉得在摄影早期加强自我训练相当重要,需要不怕辛苦,反复做功课,争取从拍摄到后期制作都能得心应手,一步到位。此外,我认为形式感是吸引观者眼球、传递作品信息及内容的第一要素,因此,需要我们训练自己的摄影眼光,善于发现可拍之物,摄影只有到了一定的阶段,进一步的意境和信息才会得到重视。因此,在日常拍摄中,按自己的习惯拍完后,不妨尝试一下别的拍摄手法或表现方法,不断给自己加码,久而久之,作品厚度就会增加。

海南,西沙全富岛,2021 年 谢墨 摄

黄:摄影作品的创作、推广都很重要,你如何推广自己的作品?

谢:说实话,这方面的工作我做得很少。微博开通十几年,十年前就差不多有十万粉丝了,是摄影师里比较领先的那一个。虽然我在自己的圈子中拍摄最勤奋、玩新媒体最出色,但许多摄影师后来者居上,所以,我一直在追赶时代的步伐。但是,目前的我更多地是在弱化功利心,尽力对得起自己、对得起家乡,用一种禅意的生活方式掌握自己的艺术创作,能做到这一点我已经非常满足了。艺术作品必须要有品位,不管什么摄影门类,品位不俗一样可以不朽,追求品质双佳是我的终极目标。

黄:摄影理论家苏珊·桑塔格说:“摄影是一种追魂的艺术,一种薄暮时分的艺术。仅仅是由于被拍摄了下来,大多数作品便带有哀婉或悲伤的色彩。”你的作品里有这样的认同感吗?

谢:十年前我的作品是带有这类情绪的,因为那时候我看到了一些环境被破坏的情形,情绪被感染,所以,作品色调也跟随心情整体偏暗。但现在我会将这种情绪转换成积极的正能量,这与我现在的心理状态相关,作品与创作者的状态是相通的。

海南,山钦湾燕子洞红裙子,2020 年 谢墨 摄

帛琉水母湖,天使的呼唤,2009 年 谢墨 摄

黄:你觉得器材对摄影语言有影响吗?此外,你如何看待并平衡后期与作品的关系?

谢:我觉得摄影器材在摄影创作中很重要,但重要程度与每个摄影师的拍摄专题相关,因人而异。比如,商业一般要求比较高,因此,拍广告通常会选择顶尖器材;体育摄影经常需要远距离拍摄且要求反应敏捷,没有一个“机王”加“大炮”的远射镜头是不行的;建筑摄影则最好选择移轴镜头;如果是街拍,很多人用手机就可以完成,但如果作品要满足收藏需求,就要慎重选择器材了。当然,也有买家会买手机照片,但通常卖不了高价,我身边也有朋友因为买家对画质的要求从手机摄影重拾哈苏拍摄。以前,大家的器材差距不大,更多地是靠想法来拉开差距,但现在可供选择的器材太多,许多想法都是从器材延伸出来的,因此,器材和想法就像人的两条腿,缺一不可。

我一直认为有一些画面是不需要PS就可以打动、震撼人的心灵的,我也在不断苦苦追求和探索。我并不反对用PS,但我担心自己的作品受到PS的侵蚀。因此,我习惯用Lightroom微调,尽量减少人为影响因素。取什么景?如何取景?何时按下快门,无不突显着摄影家的艺术风格和艺术观念,后期占比不超过三成,图片会更有说服力。

暗香,1997 年 谢墨 摄

黄:你认为摄影需要天赋吗?

谢:我认为艺术创作确实要有点天赋,当然,这个天赋占比得具体情况具体分析。我天生方位感好,这个天赋对我的风光摄影就很有帮助。但同时,我觉得后天的勤奋和运气也相当重要。如果不勤奋,没有事先做好准备,运气来了也发现不了,即使发现了也抓不住。所以,我觉得一切都在于勤奋、学习、积累,当机会真正来临,不但能够看得出来,还得能够抓住它,机遇都是留给有准备的人的。

事实上,我并不属于聪明的那一类,但我幸运地抓住了人生中的几次机会。而且,我会事先做一些所谓的无用功,并会不断总结,冥冥之中无用就变成了有用。其次,我觉得自己运气很好,学绘画帮助了我的摄影,开广告公司对我后来拍摄舞者也起到了用处。有一次,我曾有幸为舞蹈演员张丹丹拍摄黑白肖像并得到了她的认可,由此获得了拍摄广州芭蕾舞团形象照、挂历的机会,跟她合作了好几年。当时,我还是个无名之辈,但我是在部队文工团长大的,对舞台很熟悉,对舞蹈这个行业也比较熟悉,所以,当我有拍摄舞者的机会时我顺利地抓住了它。能拍舞者对我来说是一种莫大的幸福,所以,我愿意投入时间、精力、金钱,成功也就悄然降临在我身上,并让我一点点脱颖而出,实现了自己拍摄舞者的梦想。

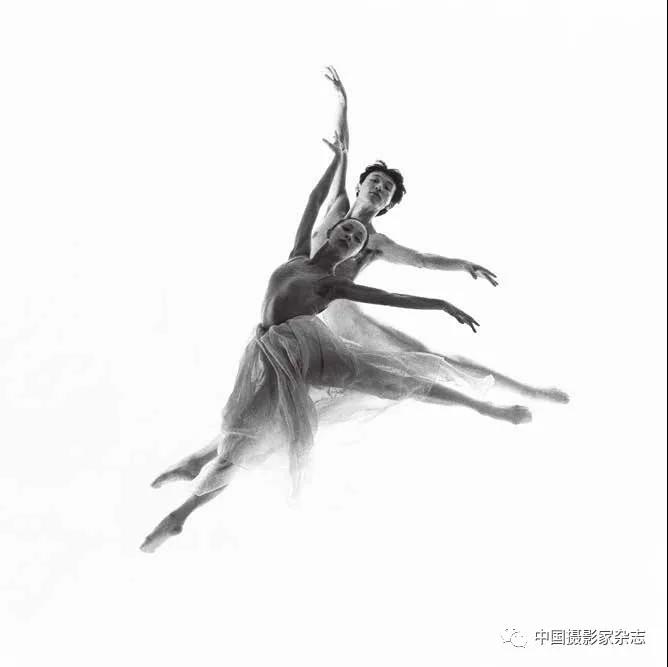

比翼(舞者佟树声、朝乐蒙),1996 年 谢墨 摄

黄:你觉得一名优秀的摄影师应该具备什么样的素质和条件?对年轻摄影师有什么建议?

谢:首先,我觉得要了解自己,知道擅长什么,能完成什么专题,这个很重要。每个人的知识积累、生活感受不同,这些都会不知不觉体现在摄影者的作品中,喜欢文学可能拍纪实比较出色,喜欢美术、音乐可能拍风光比较合适。其次,要了解大众是怎么看世界的,在了解世界的基础上能客观地看待世界。总而言之,摄影师要多看、多想、多拍、多交流。最后,就是要多练外功,外功成熟之后再练内功,内功不是一天两天、一年两年能完成的,它跟日常积累、学习方向都有很大关系,是摄影者综合素质的体现,所以不能好高骛远。现在网络发达,网上投稿、发布作品都会收到评论,这是一个有效的学习途径。当然,有老师带会少走一些弯路。

不同时代造就不同人才,我们这一辈的摄影理念与年轻一代相差很多,只能说尽力去追上这个时代的步伐,然后利用自己的优势完成自己的想法。我也会尽可能加入一些新的手法和观念,区别于以往创作的同时尽可能达到极致。而且,我觉得我教不了别人,因为每个人的路径不同,单纯模仿没多大意义,应该做自己喜欢的,因为感觉在场,他比我做得都好,感觉不在场你再教他也是徒劳。

作为摄影师,我觉得不管做的是哪一类,最终还是要讲究一个“品”字。艺术作品必须要有品位,不管什么摄影门类,品位不俗一样可以不朽,追求品质双佳是我的终极目标。花样再多,品不到位,终将是昙花一现。

作者简介

谢墨,1962年生于海南海口。1999年获第四届中国摄影金像奖,第十九届全国摄影展览金奖、“中国人像摄影十杰”称号。2001年获世界摄影最高荣誉之一“哈苏大师”称号。2005年被《摄影之友》杂志评为中国最有影响力的十大风光摄影家。2006年投身于海底摄影和海岸摄影,成为一位倡导环保、推动海洋文化发展的自然摄影师,是集人像、风光和自然生态于一体的“三栖”摄影家。现任中国海洋摄影家协会副会长兼潜水摄影委员会会长,三沙摄影家协会名誉会长。

微信公众号

官方微店

京ICP备19002733号-1 / Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024

地址:北京市朝阳区来广营西路81号 / 电话:010-64959004 / 杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

地址:北京市朝阳区来广营西路81号

电话:010-64959004

杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024