2021-06-01

独白之二十三 白杉 摄

青年十问

用摄影书与自己和解

Self-reconciliation Through Making a Photographic Book

摄影/白杉 采访/田相洁

Photos by Bai Shan Interview by Tian Xiangjie

编者按:

自1844年英国卡罗版摄影术发明人塔尔博特制作第一本摄影书《自然的画笔》以来,摄影书便以其丰富的历史及特性深受摄影师的青睐。当下,年轻艺术家们也捕捉到了这一独特且天然的展示方式,并用它来系统地展示自己的作品。当摄影书摆脱工业化的流水线印刷,本雅明所说的因机械复制而被驱散的照片中的“灵韵”在个性化拍摄、编辑、设计的摄影书中又慢慢聚拢,读者也通过这一方式实现了与艺术家的深度交流。

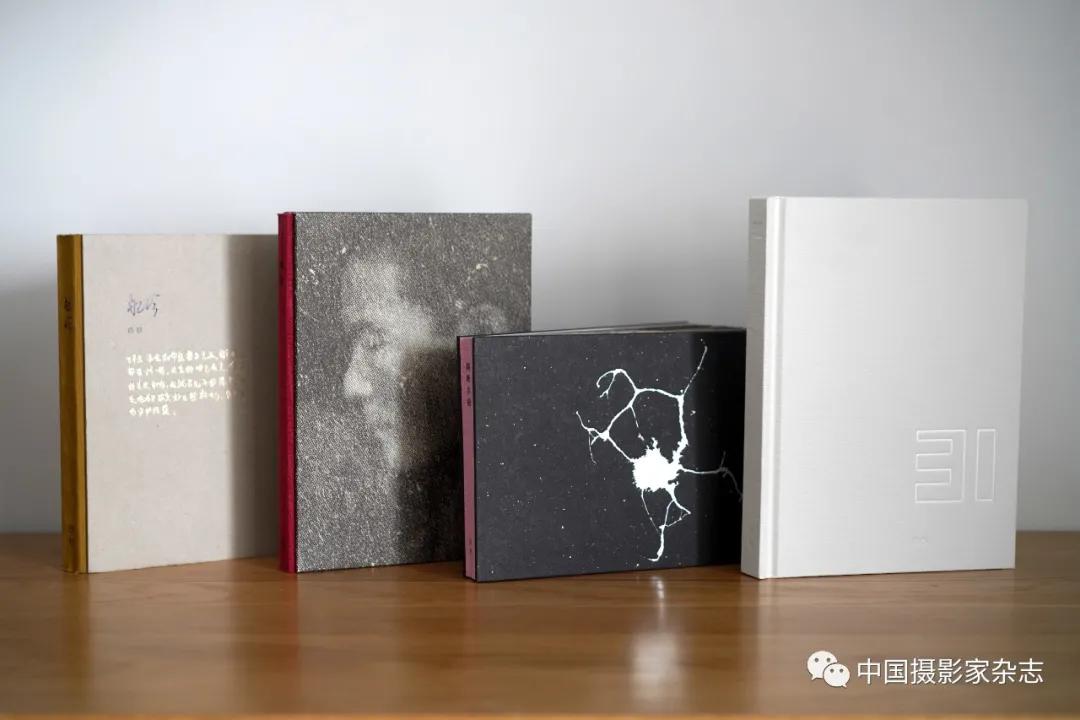

以摄影集书写“个体成长史”的白杉,自2017年至今已独立制作并发布四本摄影书。他的影像作品聚焦个人情感表达,以纸张为首发并作为主要传播媒介,以一场场“流动的摄影书展”逐渐被人们熟知。

田相洁(以下简称田):是什么契机让你想做《独白》这部作品?

白杉(以下简称白):起初,我想做一本关于我的故乡山东临沂的作品集,但在整理、编辑的过程中,我发现一种向内观看的感觉越来越凸显,形成了《独白》的雏形。在这本书里,表达的是我对父亲的诉说。《独白》最开始的版本其实叫《白日梦》,它是和我前两本书《31》和《永珍》共同参选2020年三影堂摄影奖的样书。从《31》《永珍》到《独白》,形成了一个内在的自由言说三部曲。做第一本书《31》的时候,我并没有预料到会互联成第二部、第三部,但是作为摄影师,我觉得有意思的是,能够在创作过程中不断给自己做一些阶段性的梳理,每一次梳理之后,我对自身、对生活的理解以及对作品的构建会越来越清晰。在我目前的认知范畴里,这三部作品表达了我对摄影、对生活的一种理解。

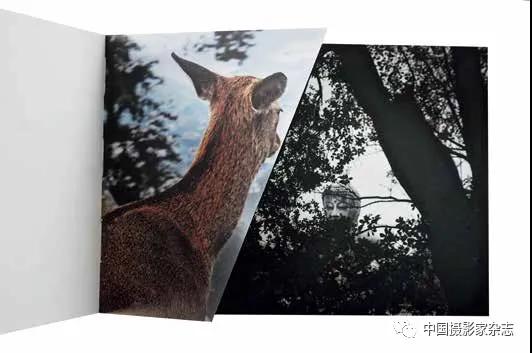

独白之二十六 白杉 摄

田:在《独白》这本书里能感受到照片与照片之间的连接,在进行图片编辑时,你是怎样构思的?

白:首先,我想通过色彩关系来完成叙述,所以,在选择图片的时候,除了内容本身,每张照片之间的色彩关系也是我会着重考虑的因素。其次,这本书里总共有52 张照片,拍摄内容一方面来自故乡,另一方面来自我日常工作、旅行所看过的景色。照片之间看起来好像是割裂的,但实际上它们又构成了我的过往,我想通过这些影像对父亲诉说我目前的现状。就像我在书的开篇写到“它像一个尘封和解冻的伤痕”,因此,书的编辑线索从拍摄母亲手术取出的一团肿瘤血块开始,在作品里穿插使用了许多或隐喻、或重合的圆的形状,形成作品的编排节奏。

独白之二十 白杉 摄

独白之三十八 白杉 摄

田:《永珍》采用的是文字和图片相结合的方式,《独白》则更多地是用图片来进行叙事,你怎么看待摄影作品中图片与文字的关系?

白:《永珍》是日记体形式,它通过母亲的日记串联起照片,因此,其中占主导的是文字。而《独白》与之相反,它是依靠视觉张力来叙事,视觉是第一位的,我想阐述的就是目前这些影像所呈现出的氛围和气息,可能是一种挣扎、欲望、不安、迷茫和希望的互相交织。我觉得图像本身的表达已经足够了,如果加入更多具体文字阐释的话,它可能会限制读者的代入和想象,而且也偏离了我的创作初衷。

独白之五十一 白杉 摄

田:在你的创作历程中,其中的变和不变分别是什么?

白:始终不变的就是对于摄影的热爱,我的内心始终像少年一样狂野,依旧保持一颗无知无畏的心,包括今天我们采访之前,我还在上海街头拍照片。虽然街头都是普通的行人、街道,但是通过你的观察、相机的角度和光线的切入,你会发现每一个画面都有新鲜感,它一直拨动着你的心弦,也是这种对摄影的热爱促使我持续做摄影书。

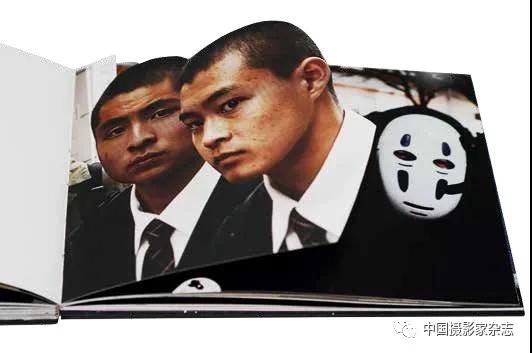

变化则是我对每一个题材内部的不停切换,希望在不同的尝试中不断突破自我。《31》《永珍》《独白》《横断歩道》都是我在不同摄影方向上的探索,每个题材我都会思考新的表现形式。比如《横断歩道》是我在日本旅行期间一边拍摄一边编辑的结果,使用了不同于以往的手工裁切照片的展现形式。每本摄影书表达的都是我的成长过程以及对生活的一种态度。通过摄影书和自己和解,我觉得这对于我来说是必经的一个阶段吧。

独白之三十六 白杉 摄

田:用摄影书和自己和解?

白:对。比如,《永珍》实际上就是一种和解方式,我和永珍是两代人,我们对婚姻、对生活的理解也不一样,而且我们的相处也只有每年的过年那几天。永珍的日记和我的图片共同发生在摄影书里,于是,我们两个人在对话中达成和解。通过制作这本书,我会更加理解她,她也能了解、感受到我的工作状态,实际上这就是一种和解方式。摄影书会通过某种方式让两个人产生一种对话,我觉得这是很重要的一点。

无论你处于哪种情绪,愤怒、亢奋、愉悦抑或悲情,摄影都可以作为抒发内心感受的创作媒介,在影像中实现自我表达,这也是摄影和解方式的一种。可能你的影像会得到共鸣,也可能不会,这都不重要,重要的是通过摄影找到一个释放的出口。我觉得摄影就是我观看世界的方式,伴随着我的成长,在这个观看、对话的过程,我也与世界达成和解。

独白之五 白杉 摄

独白之五十二 白杉 摄

田:你喜欢的摄影师或者对你的创作产生影响的摄影师有哪些?

白:我所喜欢的一定是能和我彼时、当下所思所感产生关联的摄影师,因此,我可能会在不同阶段喜欢不同的摄影师。比如,近期我在准备做《永珍的家》,所以我可能会更加关注川内伦子的影像,因为很清爽、很清晰。荒木经惟的《感伤之旅》我也喜欢,这些都和我的作品相关。目前我所关注的摄影师都会用他们的影像去感触生活,比如志贺理江子,她的摄影集《螺旋海岸》(RasenKaigan)《人类的春天》(HumanSpring)看起来很压抑、很窒息,甚至有一些死亡气息的影调,与我的《独白》有些内在的一致性。我也买过尾仲浩二的《熟睡的猫》(SleepingCat)摄影集,他拍的街头小巷色彩很浓郁,相比这本书的内容,我更关注书中图像色彩的处理方式。

有时候我也会跳出摄影,去看其他类型的书。我之前去日本旅行的时候专门买了《菊与刀》《何谓日本》这些关于日本文化的书,我还在上海买了本罗伯·施密茨的小说《长乐路》,希望通过这些文学类书籍填补我对影像的一种想象空间。

而且,现在我会通过摄影书去了解摄影师。我好奇照片通过编排成书会是什么样子,甚至我认为一个摄影师如果没有摄影书的话,是看不到他作品真正面貌的。

横断歩道之一 白杉 摄

横断歩道之十 白杉 摄

田:你刚刚提到了很多次摄影书,为什么选择用摄影书的形式展现自己的作品?

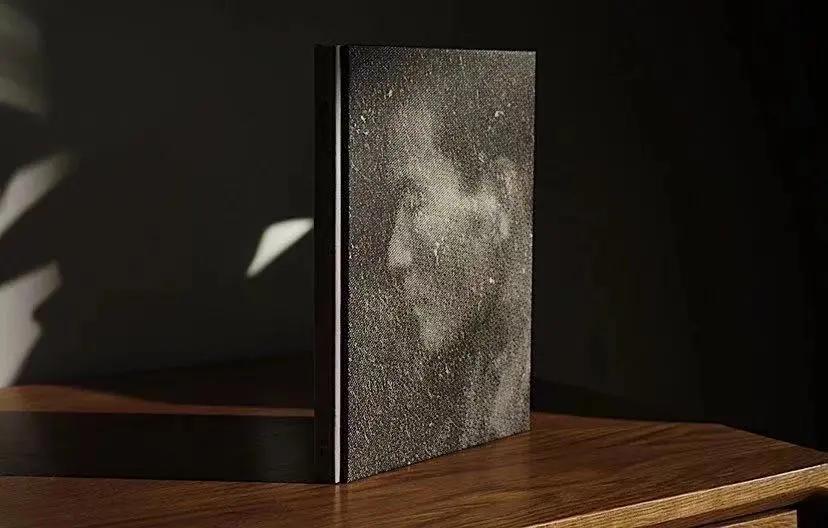

白:这要从《永珍》说起,我认为《永珍》的日记体结构,用书这种媒介是最适合的。之前,我也在画廊或者展览上展示过不同版本的《永珍》,但我觉得一本和她日记本同样大小的书更加适合表现她的内心状况。读者通过打开书、合上书这样的翻阅动作,会与作品建构一种沟通方式。而且,我把书称之为一个流动的摄影展览,它可以经过机构以及个人之手,让大家不停地去翻阅、留存。但书又不同于展览,它可以存在于任何一个地方。我们通过纸这一媒介去观看影像,可以捕捉一些细节,在触觉中感受影像的质感,我觉得这是摄影书的特性。

现在,我们大多用数码相机拍照片并直接发布到网络上,很少冲洗照片,感觉不到触摸纸张所带来的细腻感受。而且,制作摄影书就像做一名导演,可以自己控制从选题策划到最终传播推广的全部过程,如何应用自身审美、编辑能力、设计感处理图片堆积,形成张弛有度的图像编排,实际上考验的是摄影师的综合能力,绝对不是说拍一张照片,或者发发九宫格就可以轻易解决的。

横断歩道之十三 白杉 摄

田:摄影书是你很重要的作品表现形式,你连续四年都有新的摄影书创作,而且每本摄影书都获得业界好评,你是什么时候开始摄影书创作的?

白:我大二的时候父亲去世了,为了纪念他,我做了一场摄影展览,并为父亲做了一本手工制作的摄影书,虽然很粗糙,但是很真诚、很质朴,那是我第一次尝试通过纸张对照片进行连续叙事。后来,这个事情就搁置了很多年,直到2014年,手机摄影流行起来,我把许多当时用手机拍摄的在北京生活的照片制作成了摄影书,但印刷质量整体比较差。2017年我离职以后,才完成了真正意义上我的第一本摄影书,虽然它属于自出版,但是从选题、策划、编排到印制,已经做得比较完善了。

白杉摄影书系列

田:下一步的创作方向是什么?之后还会以摄影书的方式创作吗?

白:我现在可能有好几本书要做。实际上,我在一年时间内可以拍很多照片,其中很多选题是可以同步进行的。

只要我还在拿着相机拍照,我肯定还是会把它做成书。在我看来,书是照片的延续和终端。现在,我与摄影书是一种共生关系,它已经内化为我的表达方式。每当我拍照时,我会在脑海中构想照片在书中的样子,以书的形式拍摄、构建整个作品。摄影书是我会一直坚持做的事情,而且我还曾开玩笑说未来要出版100本摄影书。

作者简介

白杉,摄影集书写者,入选2019年度“索尼青年摄影师发展计划”。《31》获第二届中国摄影图书榜“年度自制摄影集”(2017);《永珍》入围第二届阮义忠摄影人文奖(2018)、新锐摄影奖(2018);《独白》(初版)获2019年丽水摄影节“专家推荐图书项目”;《31》《永珍》《独白》以“内在的自由言说”摄影书系列入选第十二届三影堂摄影奖(2020)。

微信公众号

官方微店

京ICP备19002733号-1 / Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024

地址:北京市朝阳区来广营西路81号 / 电话:010-64959004 / 杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

地址:北京市朝阳区来广营西路81号

电话:010-64959004

杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024