2021-09-17

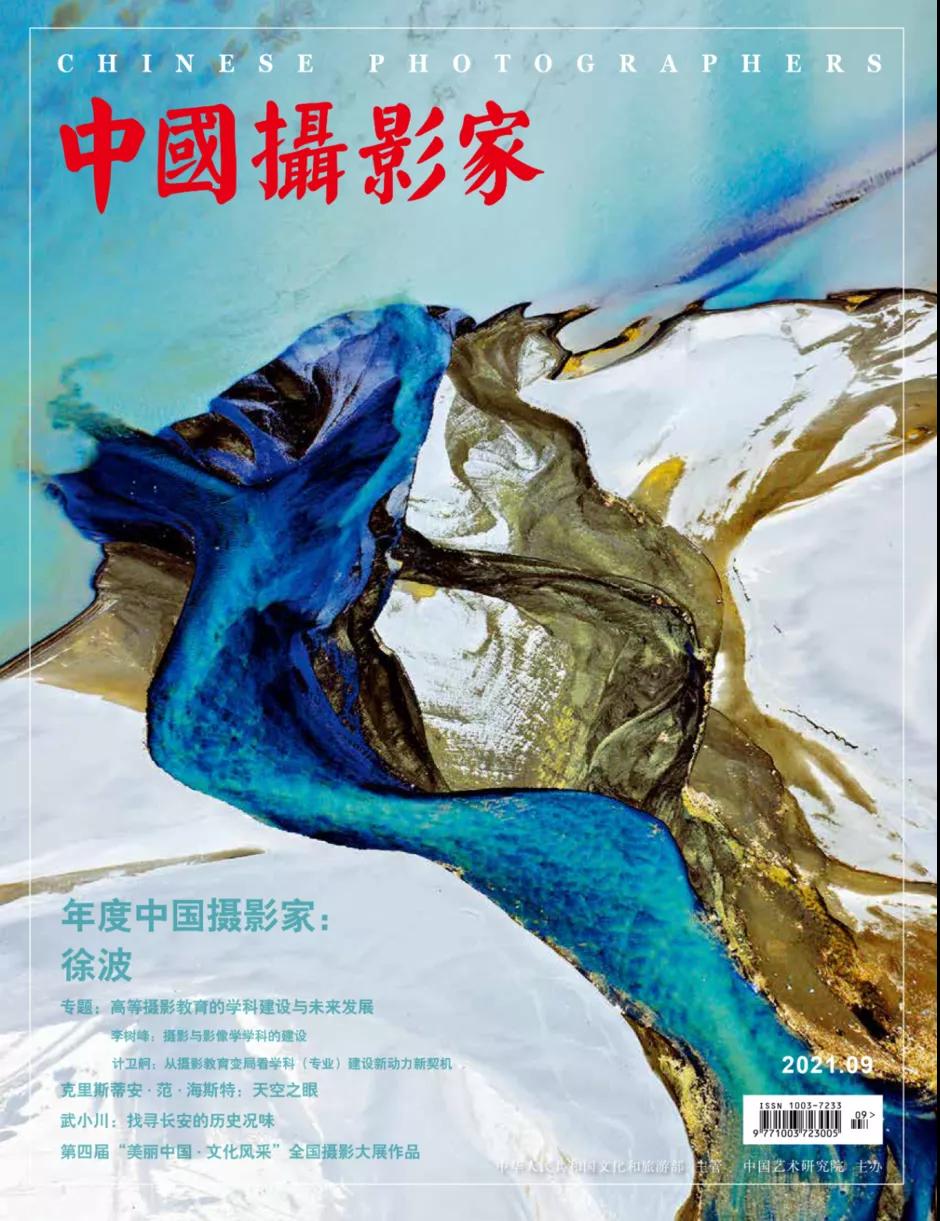

封面:鲲鹏极目之二

摄影:徐波

目 录

卷首语

关于高等摄影教育

On Higher Photographic Education

文/阳丽君

Text by Yang Lijun

随着科技的进步,摄影的门槛已经不高,大众已不知不觉习惯随时随地用影像记录,影像成为一种新的交流与沟通的“语言”。摄影的大众化奠定了一门艺术长远发展的广泛基础。与此同时,摄影艺术的史论建设也在逐步成熟完善,摄影艺术与其他艺术门类相比较,在180多年的历史发展进程中,形成了自己的历史、评价体系、作品系统、衡量标准。既有广泛的群众基础,又有较好的史论体系,看起来,前景似乎一片大好,但事实呢?摄影在高校教育体系内,一直居于劣势地位,没有自己的独立学科,或居于美术之下,或纳于影视之中,或是多媒体教育的一部分,或是新闻中的一小块,独立性和发展性较差,从属性和可支配性较强;更不断地在本科教学中得到削弱,更多的成为专科的实操性专业。长此发展,摄影的高端人才队伍建设将越来越难。史论研究在某种程度上的匮乏与日渐繁盛的影像“时代”也构成一种发展的悖论。

基于此,中国艺术研究院摄影与数字艺术研究所(前身为摄影艺术研究所,以下简称摄影所)联合本刊,一起打造了摄影所第一期论坛“摄影的学科建设”,特别邀请了中国艺术研究院副院长、研究生院院长、本刊编委会主任李树峰先生和中国高教学会摄影教育专业委员会理事长计卫舸先生作了主旨发言。李树峰先生以摄影学科的现状、摄影业界情况分析为前提,论述了摄影的知识体系和社会需求,摄影艺术基础理论研究现状,摄影史研究现状,史论、理论研究的痼疾,提出应建立“摄影与影像学”,对摄影与影像做贯通式的研究,建立摄影艺术基础理论的知识体系,形成一个更具思想性与文化内涵的摄影学科。计卫舸先生从三个维度展开论述:一是高等摄影教育学科(专业)有理由在高等教育深化改革过程中得到加强和提升;二是高等摄影教育学科(专业)建设与经济社会发展关联紧密,有必要高看一眼厚爱一层;三是高等摄影教育学科(专业)建设未来可期。本刊全文刊发两位学者的文章,并同时刊发部分高校老师的精彩作品,以及2021届摄影专业毕业的本科生、研究生的创作作品。希冀能引起更多读者朋友的关注、讨论和研究。

关于高等摄影教育的学科建设和未来发展,摄影所和本刊将持续关注,并倾力为之推进,期盼有更多的声音和力量加入,与诸位同道共进!

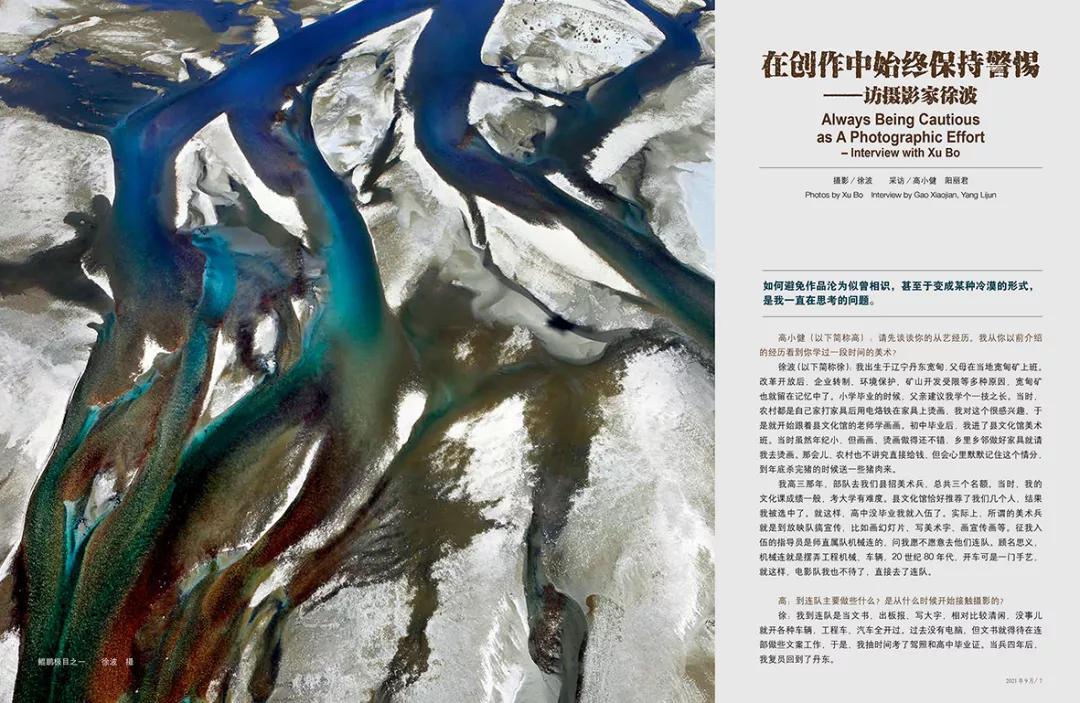

年度中国摄影家

在创作中始终保持警惕

——访摄影家徐波

摄影/徐波 采访/高小健 阳丽君

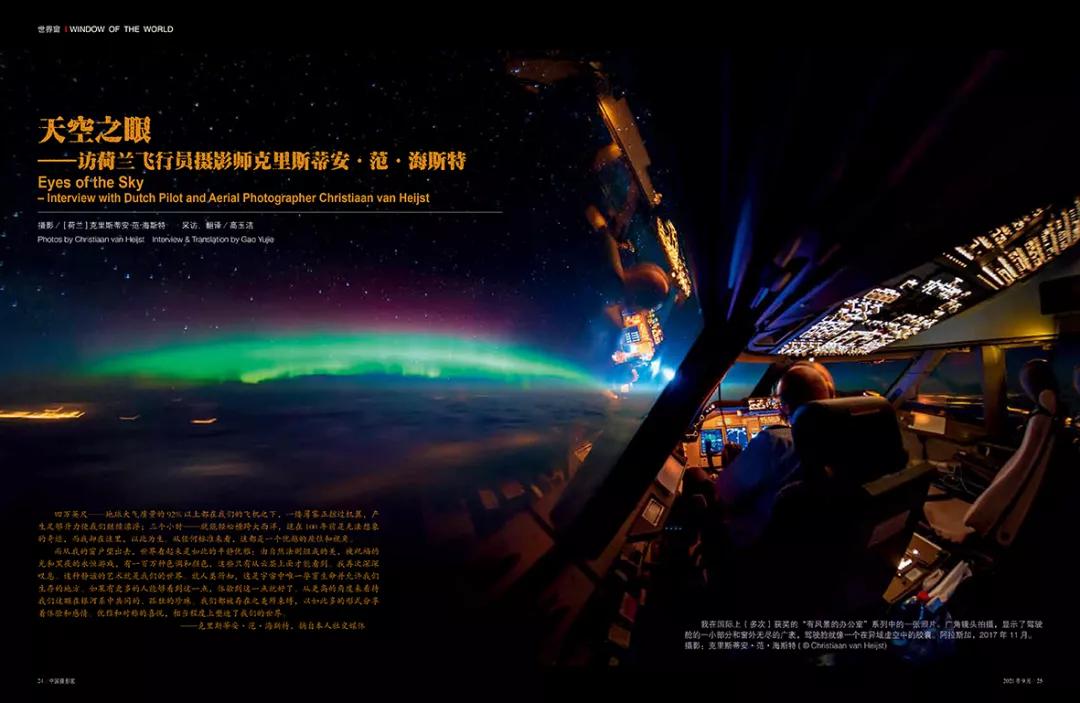

世界窗

天空之眼

——访荷兰飞行员摄影师克里斯蒂安·范·海斯特

摄影/[荷兰]克里斯蒂安·范·海斯特

采访、翻译/高玉洁

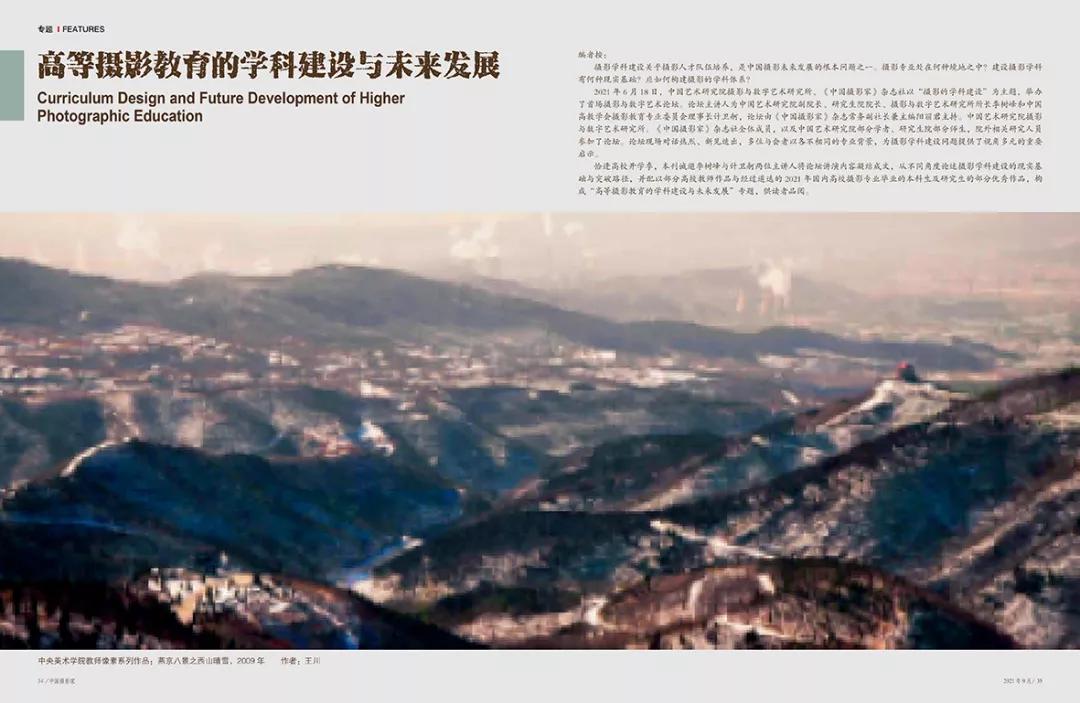

专题

高等摄影教育的学科建设与未来发展

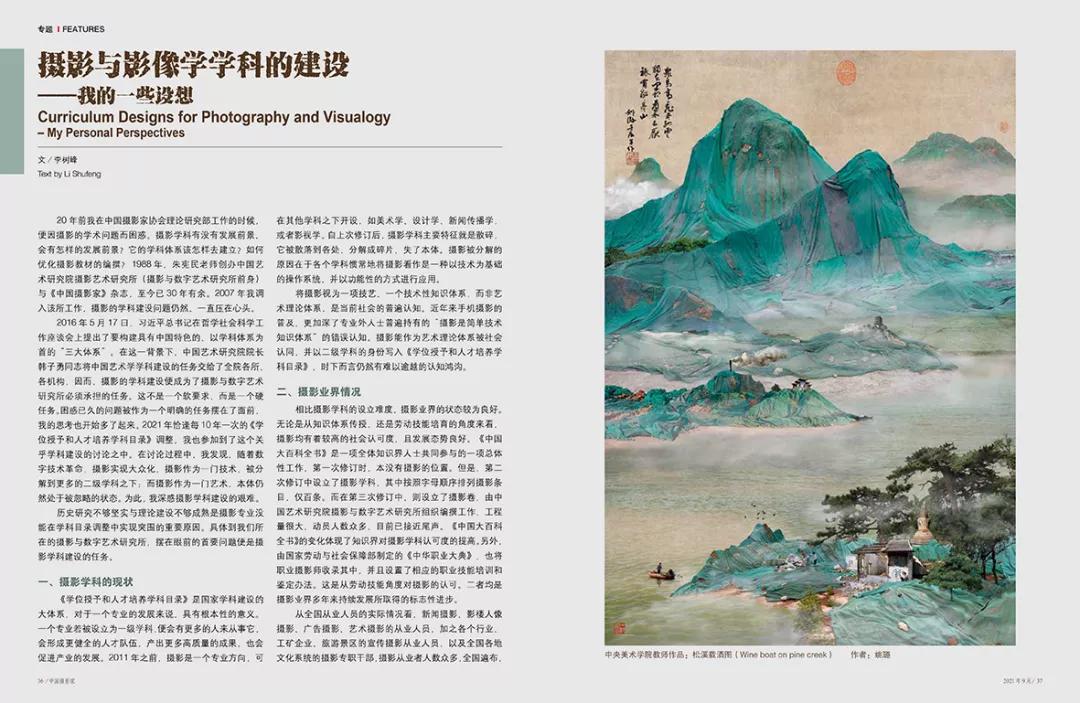

摄影与影像学学科的建设

——我的一些设想

文/李树峰

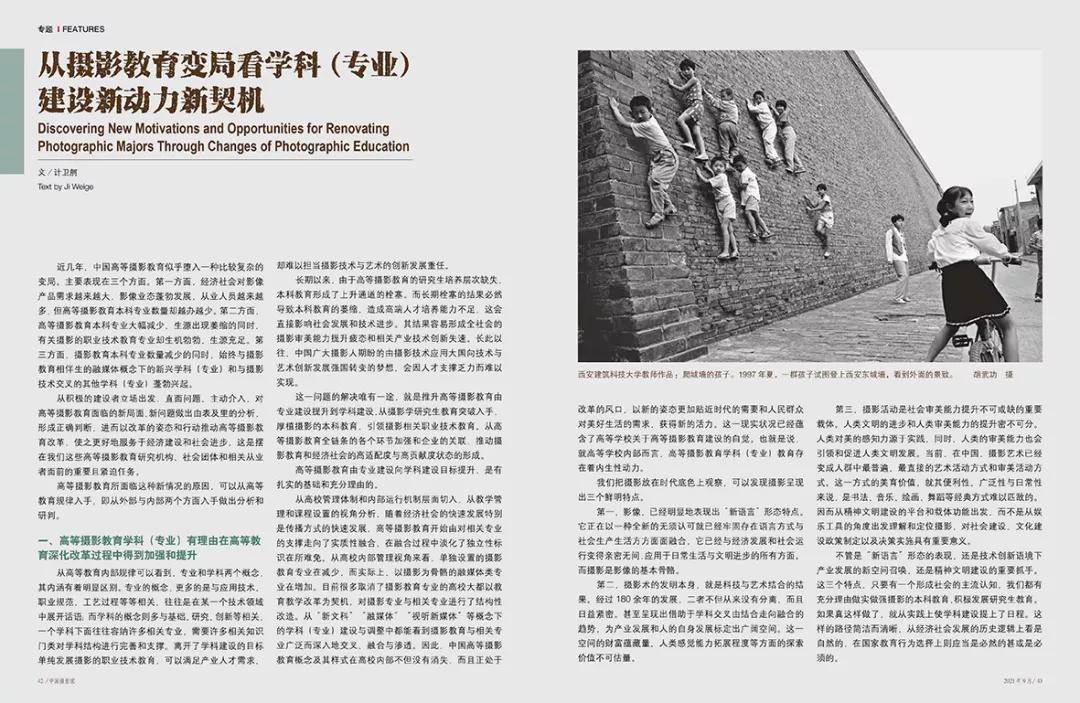

从摄影教育变局看学科(专业)建设新动力新契机

文/计卫舸

青年十问

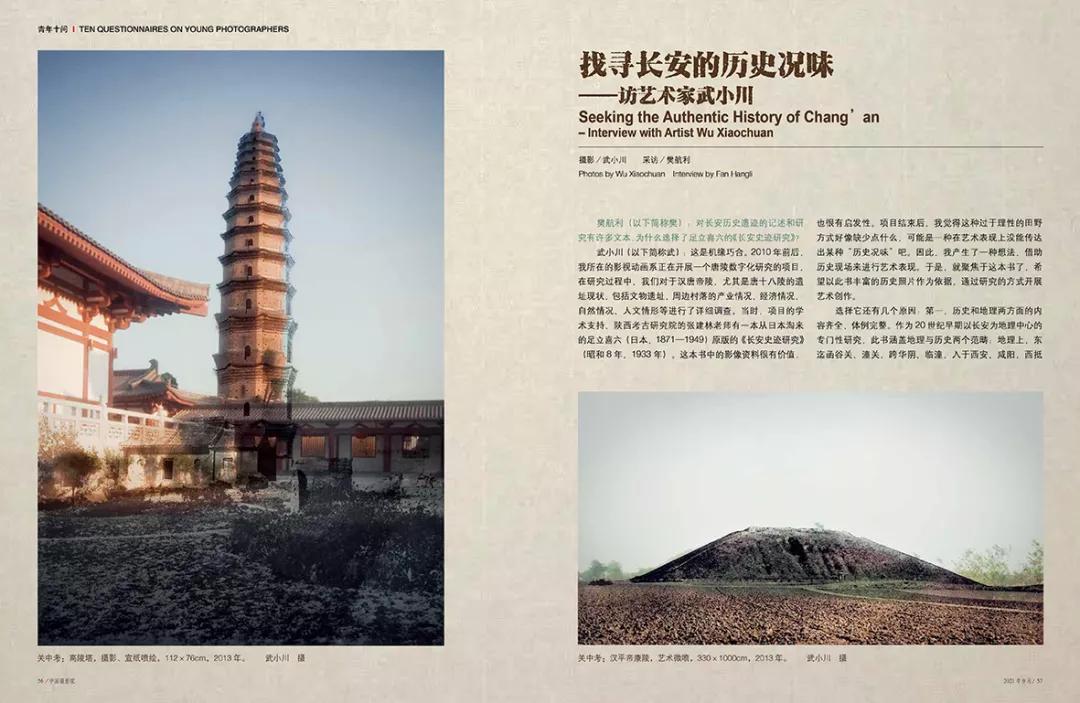

找寻长安的历史况味

——访艺术家武小川

摄影/武小川 采访/樊航利

静观

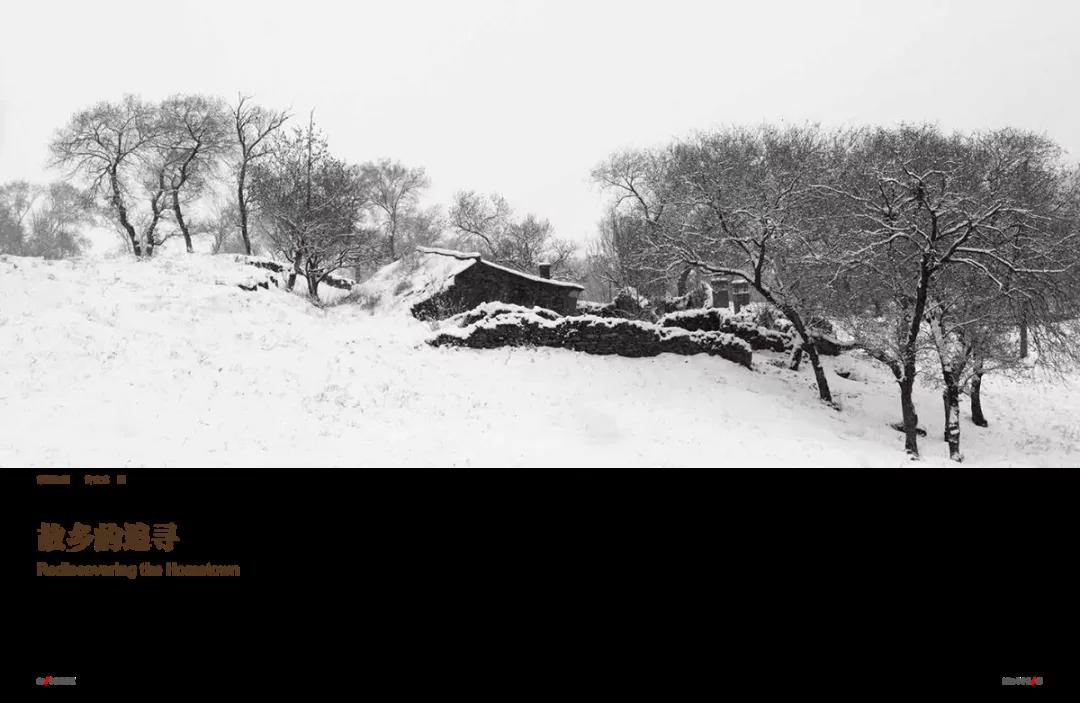

故乡的追寻

文并摄影/许宝宽

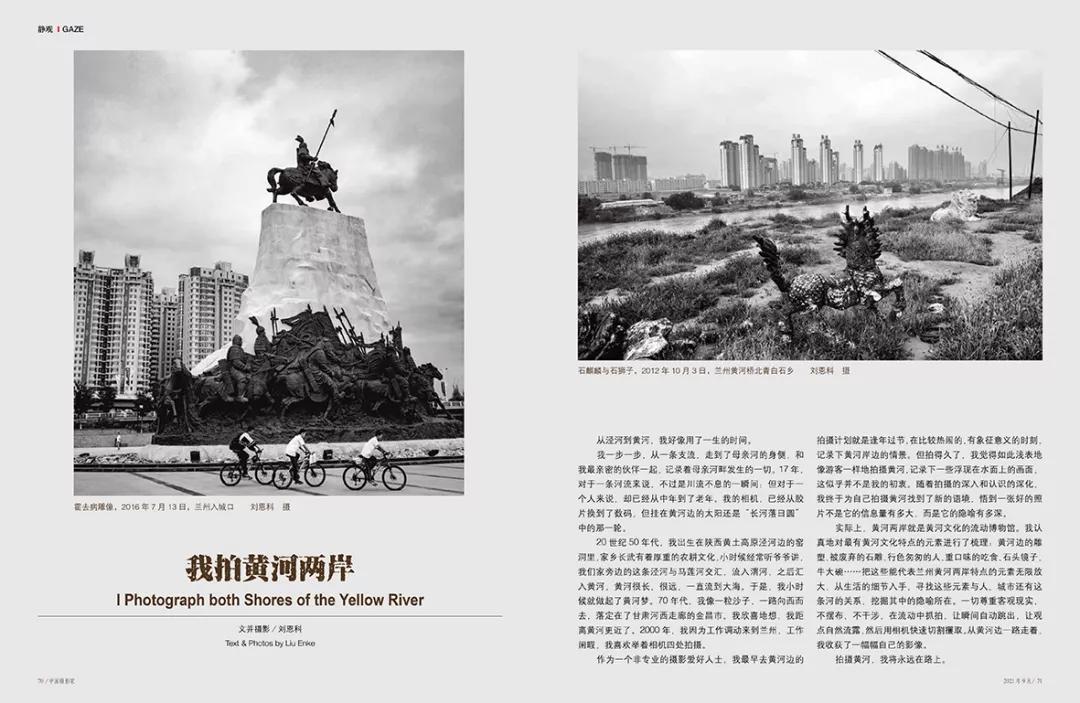

我拍黄河两岸

文并摄影/刘恩科

影像·历史

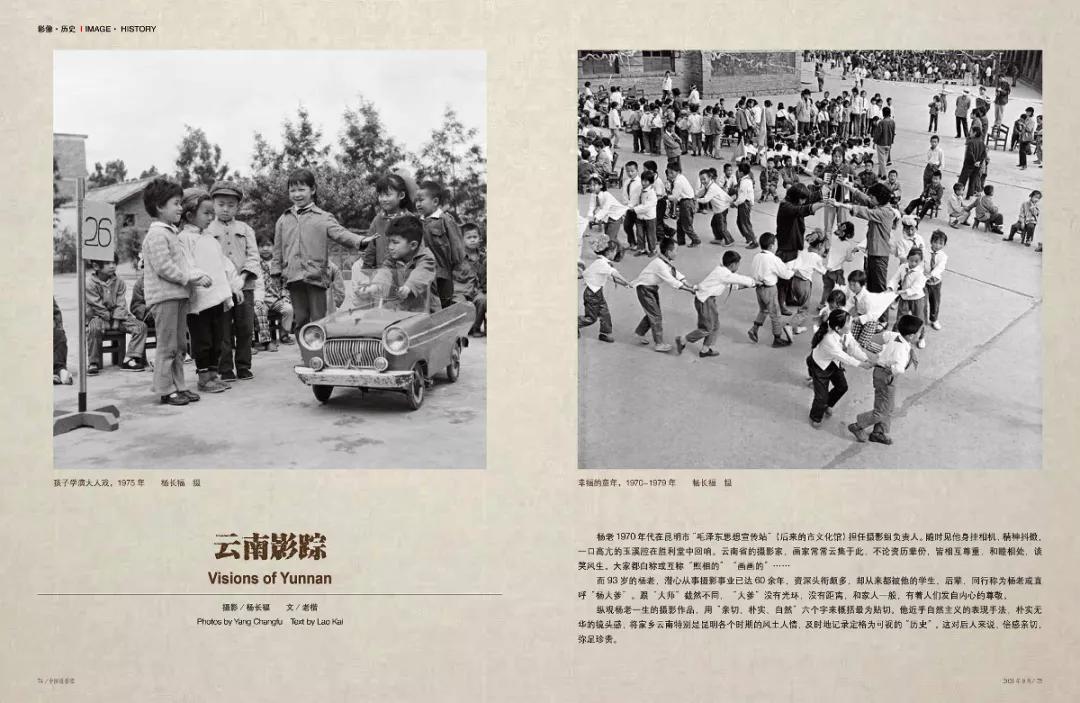

云南影踪

摄影/杨长福 文/老楷

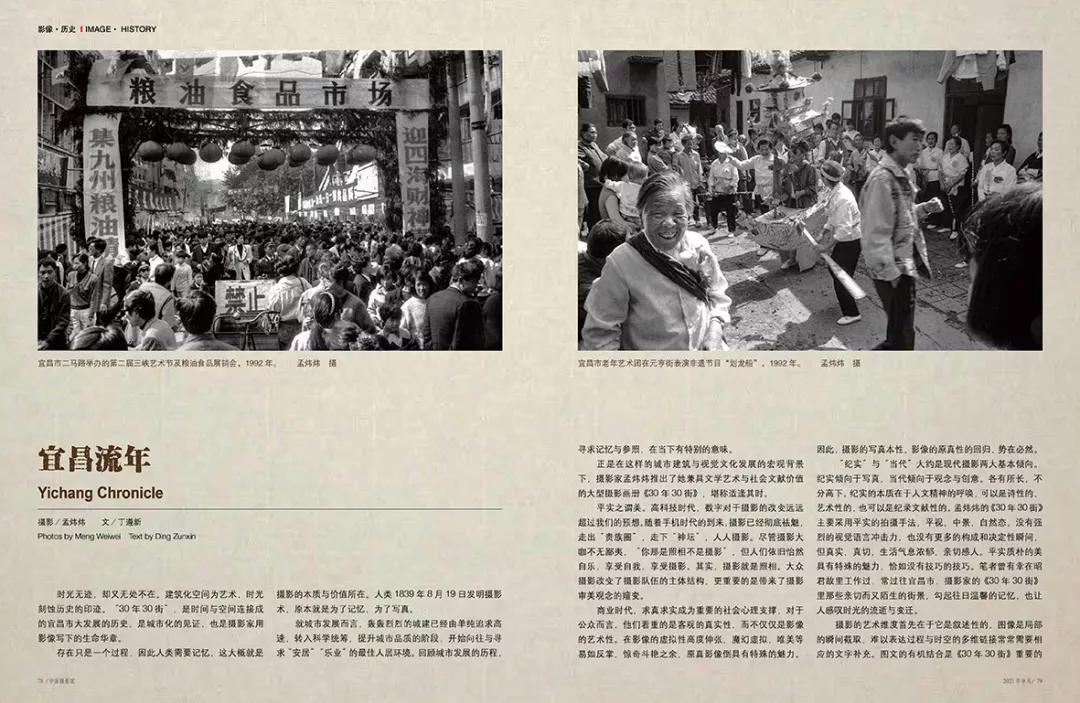

宜昌流年

摄影/孟炜炜 文/丁遵新

特稿

“酒仙湖杯”

——第四届“美丽中国·文化风采”全国摄影大展作品选登

国家文化公园

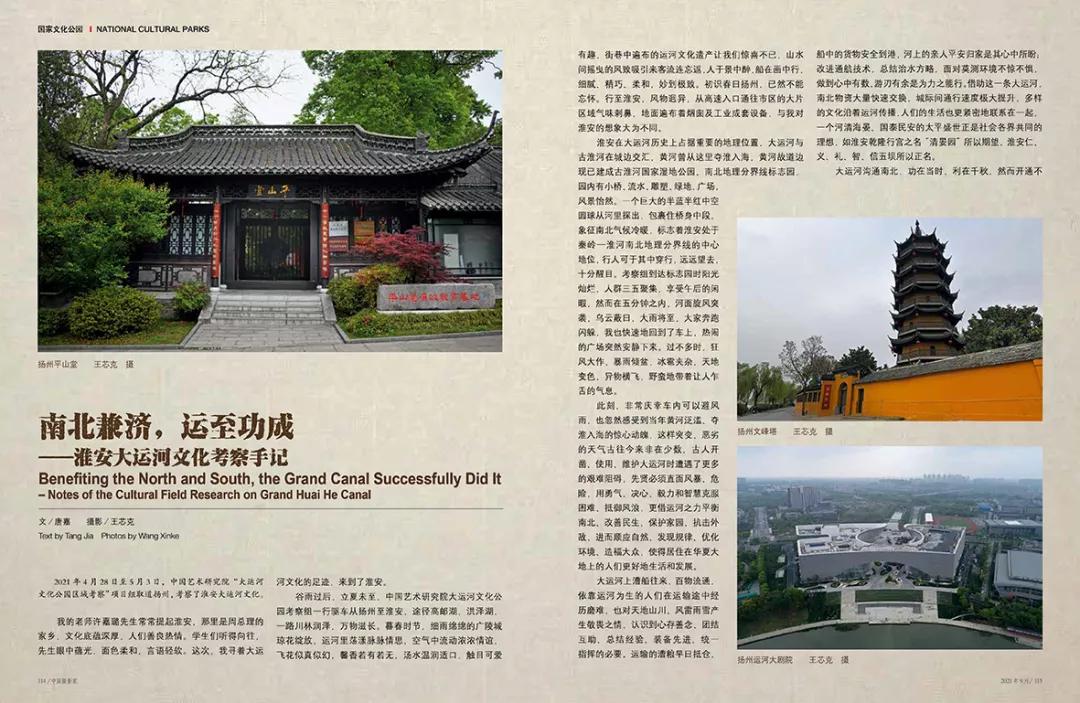

南北兼济,运至功成

——淮安大运河文化考察手记

文/唐嘉 摄影/王芯克

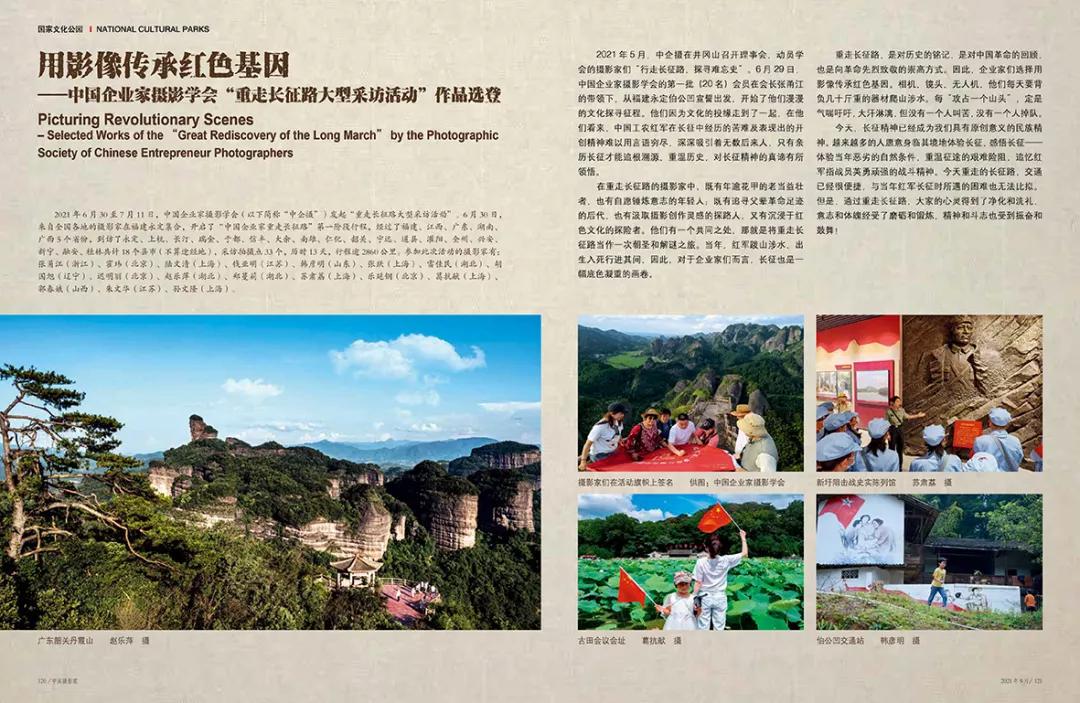

用影像传承红色基因

——中国企业家摄影学会“重走长征路大型采访活动”作品选登

艺苑

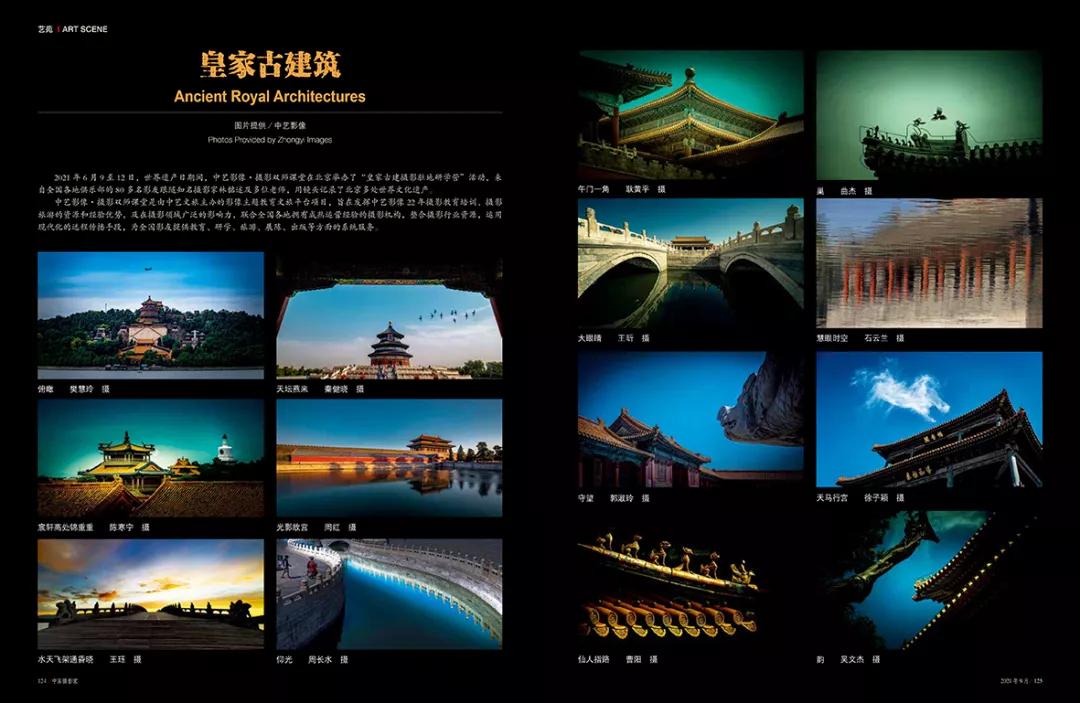

皇家古建筑

图片提供/中艺影像

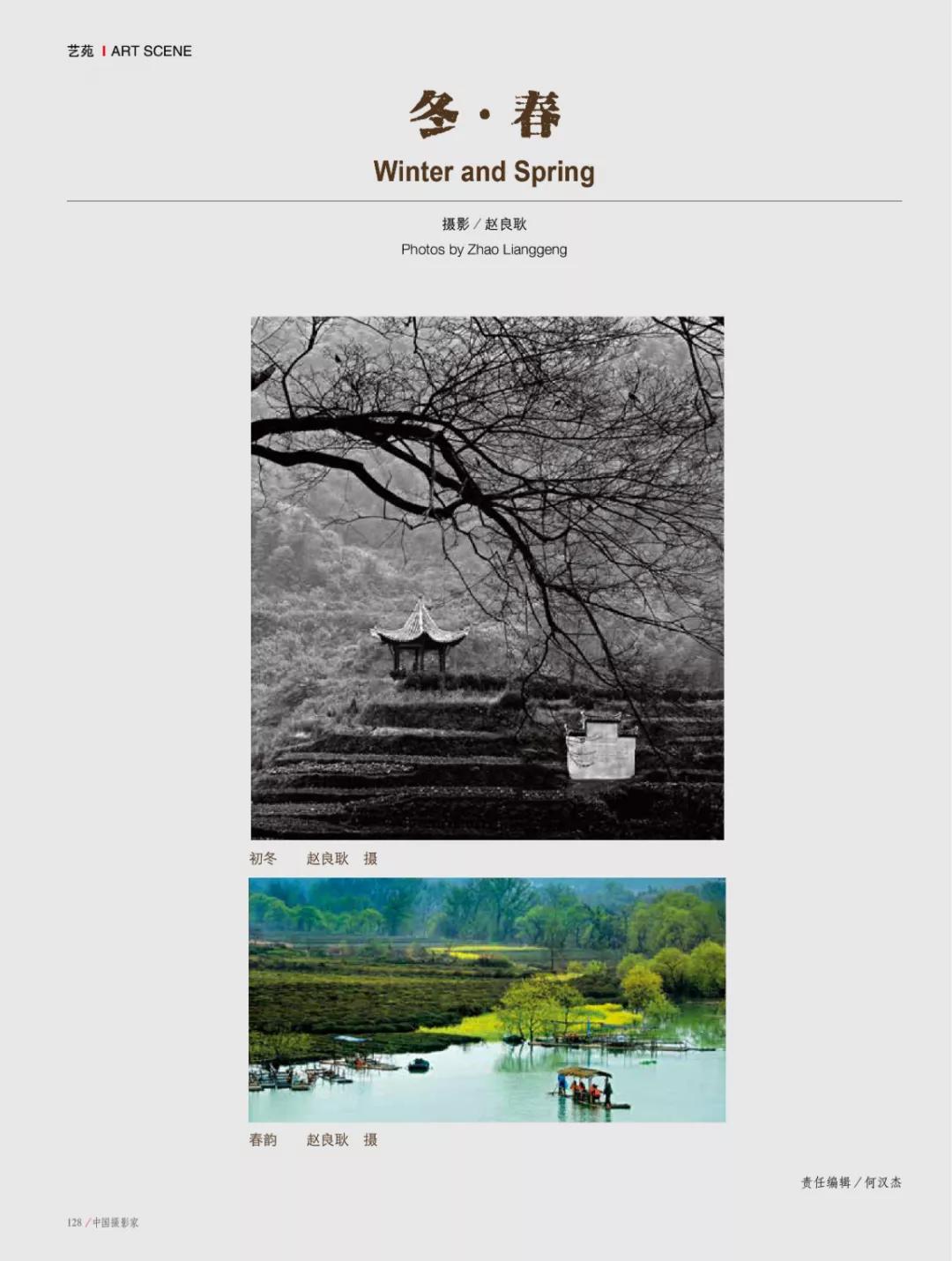

冬·春

摄影/赵良耿

微信公众号

官方微店

京ICP备19002733号-1 / Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024

地址:北京市朝阳区来广营西路81号 / 电话:010-64959004 / 杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

地址:北京市朝阳区来广营西路81号

电话:010-64959004

杂志投稿邮箱:zgsyj@chinaphoto.net.cn

Powered by chinaphoto.net.cn Copyright © 2009-2024